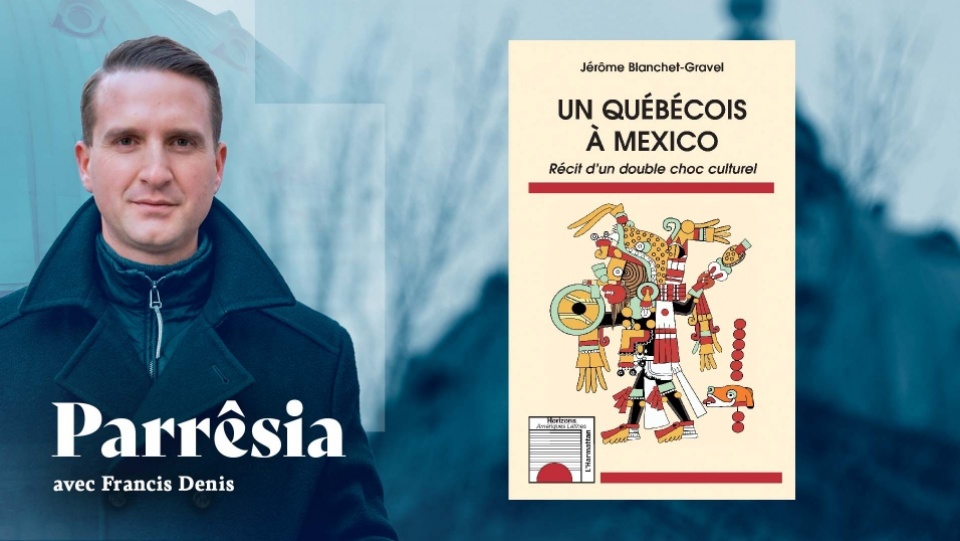

Cette semaine à Parrêsia, Francis Denis parle on discute du livre “Un Québécois à Mexico” avec son auteur, le journaliste et chroniqueur Jérôme Blanchet-Gravel . Sont notamment abordés les thèmes de son parcours personnel, de l’histoire et de la culture mexicaine, la place et la spécificité de son catholicisme, les dérives idéologiques occidentales et leur manifestation durant la pandémie ainsi que des différents constats sur la société québécoise. Tout cela et bien plus sur Parrêsia, votre balado qui prend le temps de penser.