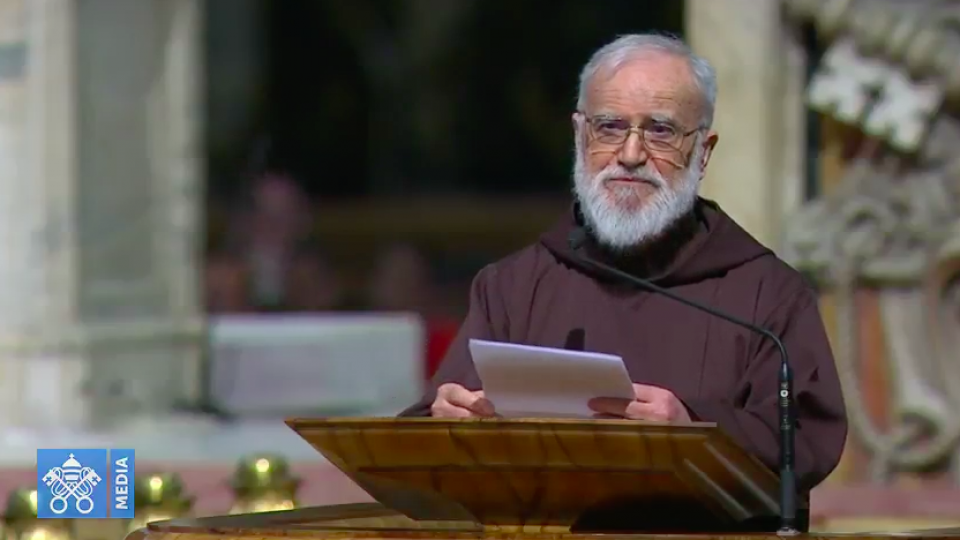

CNS photo/Paul Haring

Vous trouverez ci-dessous le texte complet de l’homélie du pape François telle que prononcée lors de la liturgie du Dimanche de la Divine Miséricorde en la Place Saint-Pierre au Vatican:

Dans l’Évangile de ce jour, le verbe voir revient plusieurs fois : «Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur» (Jn 20, 20). Ils dirent ensuite à Thomas: «Nous avons vu le Seigneur» (v.25). Mais l’Evangile ne décrit pas comment ils l’ont vu, il ne décrit pas le Ressuscité, il met seulement en évidence un détail: «Il leur montra ses mains et son côté» (v. 20). L’Evangile semble vouloir nous dire que les disciples ont reconnu Jésus ainsi: par ses plaies. La même chose est arrivée à Thomas lui aussi voulait voir « dans ses mains la marque des clous» (v. 25) et croire après avoir vu (v. 27).

Malgré son incrédulité, nous devons remercier Thomas car il ne s’est pas contenté d’entendre dire par les autres que Jésus était vivant, ni même de le voir en chair et en os ; mais il a voulu voir dedans, toucher de la main ses plaies, les signes de son amour. L’Evangile appelle Thomas « Didyme » (v. 24), ce qui veut dire jumeau, et, en cela, il est vraiment notre frère jumeau. Car il ne nous suffit pas non plus de savoir que Dieu existe : un Dieu ressuscité mais lointain ne remplit pas notre vie ; un Dieu distant ne nous attire pas, même s’il est juste et saint. Non, nous avons besoin, nous aussi, de “voir Dieu”, de toucher de la main qu’il est ressuscité pour nous.

Comment pouvons-nous le voir ? Comme les disciples : à travers ses plaies. En regardant là, ils ont compris qu’il ne les aimait pas pour plaisanter et qu’il les pardonnait même s’il y en avait un parmi eux qui l’avait renié et qui l’avait abandonné. Entrer dans ses plaies c’est contempler l’amour démesuré qui déborde de son cœur. C’est comprendre que son cœur bat pour moi, pour toi, pour chacun de nous. Chers frères et sœurs, nous pouvons nous estimer et nous dire chrétiens, et parler de nombreuses belles valeurs de la foi, mais, comme les disciples, nous avons besoin de voir Jésus en touchant son amour. C’est seulement ainsi que nous allons au cœur de la foi et, comme les disciples, nous trouvons une paix et une joie (cf. vv. 19-20) plus fortes que tout doute.

Thomas s’est exclamé après avoir vu les plaies du Seigneur : « Mon Seigneur et mon Dieu ! » (v. 28). Je voudrais attirer l’attention sur cet adjectif que Thomas répète : mon. C’est un adjectif possessif et, si nous y réfléchissons bien, il pourrait sembler impropre de le référer à Dieu : Comment Dieu peut-il être à moi ? Comment puis-je faire mien le Tout Puissant ? En réalité, en disant mon nous ne profanons pas Dieu, mais nous honorons sa miséricorde, parce que c’est lui qui a voulu se “faire nôtre”. Et nous lui disons, comme dans une histoire d’amour : “Tu t’es fait homme pour moi, tu es mort et ressuscité pour moi, en donc tu n’es pas seulement Dieu, tu es mon Dieu, tu es ma vie. En toi j’ai trouvé l’amour que je cherchais, et beaucoup plus, comme jamais je ne l’aurais imaginé”.

Dieu ne s’offense pas d’être “nôtre”, car l’amour demande de la familiarité, la miséricorde demande de la confiance. Déjà, au début des dix commandements, Dieu disait : « Je suis le Seigneur ton Dieu » (Ex 20, 2) et il répétait : « Moi le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu jaloux » (v. 5). Voilà la proposition de Dieu, amoureux et jaloux qui se présente comme ton Dieu. Et la réponse jaillit du cœur bouleversé de Thomas : « Mon Seigneur et mon Dieu ! ». En entrant aujourd’hui, à travers les plaies, dans le mystère de Dieu, nous comprenons que la miséricorde n’est pas une de ses qualités parmi les autres, mais le battement de son cœur même. Et alors, comme Thomas, nous ne vivons plus comme des disciples hésitants, dévots mais titubants ; nous devenons, nous aussi, de vrais amoureux du Seigneur !

Comment savourer cet amour, comment toucher aujourd’hui de la main la miséricorde de Jésus ? L’Evangile, encore, nous le suggère lorsqu’il souligne que, le soir même de Pâques (cf. v. 19), c’est-à-dire à peine ressuscité, Jésus, avant toute chose, donne l’Esprit pour pardonner les péchés. Pour faire l’expérience de l’amour, il faut passer par là : se laisser pardonner. Mais aller se confesser semble difficile. Face à Dieu, nous sommes tentés de faire comme les disciples dans l’Evangile : nous barricader portes fermées. Ils le faisaient par crainte, et, nous aussi, nous avons peur, honte de nous ouvrir et de dire nos péchés. Que le Seigneur nous donne la grâce de comprendre la honte, de la voir non pas comme une porte fermée, mais comme le premier pas de la rencontre. Quand nous éprouvons de la honte, nous devons être reconnaissants : cela veut dire que nous n’acceptons pas le mal, et cela est bon. La honte est une invitation secrète de l’âme qui a besoin du Seigneur pour vaincre le mal. Le drame c’est quand on n’a plus honte de rien. N’ayons pas peur d’éprouver de la honte ! Et passons de la honte au pardon !

Il y a, en revanche, une porte fermée devant le pardon du Seigneur, celle de la résignation. Les disciples en ont fait l’expérience qui, à Pâques, constataient amèrement que tout était redevenu comme avant : ils étaient encore là, à Jérusalem, découragés ; le “chapitre Jésus” semblait clos, et après tant de temps passé avec lui, rien n’avait changé. Nous aussi nous pouvons penser : “Je suis chrétien depuis si longtemps, et cependant rien ne change, je fais toujours les mêmes péchés”.

Alors, découragés, nous renonçons à la miséricorde. Mais le Seigneur nous interpelle : “Ne crois-tu pas que ma miséricorde est plus grande que ta misère ? Tu récidives dans ton péché ? Récidive dans la demande de miséricorde, et nous verrons qui l’emportera ! ” Et puis – celui qui connaît le Sacrement du pardon le sait – il n’est pas vrai que tout recommence comme avant. A chaque pardon nous sommes ragaillardis, encouragés, car nous nous sentons à chaque fois plus aimés. Et quand, aimés, nous retombons, nous éprouvons davantage de souffrance qu’avant. C’est une souffrance bénéfique qui lentement nous détache du péché. Nous découvrons alors que la force de la vie c’est recevoir le pardon de Dieu et aller de l’avant, de pardon en pardon.

Après la honte et la résignation, il y a une autre porte fermée, blindée parfois : notre péché. Quand je commets un gros péché, si moi, en toute honnêteté, je ne veux pas me pardonner, pourquoi Dieu devrait-il le faire ? Mais cette porte est verrouillée seulement d’un côté, le nôtre ; pour Dieu elle n’est jamais infranchissable. Comme nous l’apprend l’Evangile, il aime, justement, entrer “les portes étant fermées”, quand tout passage semble barré. Là, Dieu fait des merveilles. Il ne décide jamais de se séparer de nous, c’est nous qui le laissons dehors. Mais quand nous nous confessons il se produit une chose inouïe : nous découvrons que même ce péché qui nous tenait à distance du Seigneur devient le lieu de la rencontre avec lui. Là, le Dieu blessé d’amour vient à la rencontre de nos blessures. Et il rend nos misérables plaies semblables à ses plaies glorieuses. Car il est miséricorde et opère des merveilles dans nos misères. Comme Thomas, demandons aujourd’hui la grâce de reconnaître notre Dieu : de trouver dans son pardon notre joie, dans sa miséricorde notre espérance.

[00556-FR.01] [Texte original: Italien]