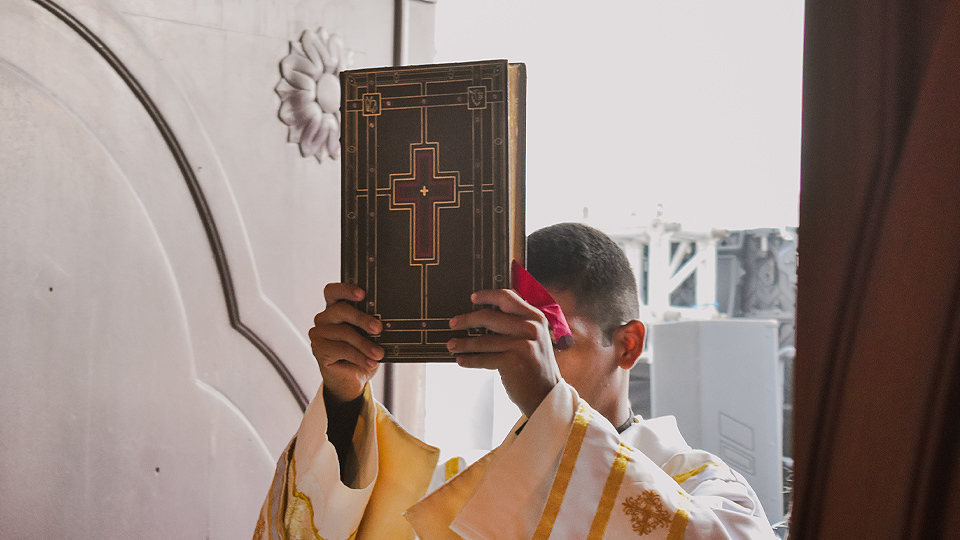

Un diacre porte le Livre des Évangiles dans une église dans le cadre d’une procession d’entrée. Photo de Miguel White sur Cathopic.

Lors de son audience générale hebdomadaire, le pape Léon XIV a poursuivi sa réflexion sur la constitution dogmatique Dei Verbum du Concile Vatican II, en mettant l’accent sur le rôle central de la Parole de Dieu dans la vie et la mission de l’Église. Il a souligné que de la relation entre les Écritures et l’Église, affirmant que « dans la communauté ecclésiale, les Écritures […] trouvent le cadre dans lequel elles peuvent accomplir leur mission particulière et atteindre leur objectif : faire connaître le Christ et ouvrir le dialogue avec Dieu ».

Lisez le texte intégral de son discours ci-dessous. Vous pourrez suivre l’intégralité de l’émission sur Sel + Lumière TV ce soir à 19h00 HE, 16h00 HP et sur slmedia.org/fr/endirect.

Chers frères et sœurs, bonjour, et bienvenue !

Dans la catéchèse d’aujourd’hui, nous nous méditerons sur le lien profond et vital qui existe entre la Parole de Dieu et l’Église, lien exprimé par la Constitution conciliaire Dei Verbum, au chapitre six. L’Église est le lieu propre de l’Écriture Sainte. Sous l’inspiration du Saint-Esprit, la Bible est née du peuple de Dieu et est destinée au peuple de Dieu. Elle a pour ainsi dire son habitat dans la communauté chrétienne : c’est en effet dans la vie et dans la foi de l’Église qu’elle trouve l’espace où révéler sa signification et manifester sa force.

Vatican II rappelle que « L’Église a toujours vénéré les divines Écritures, comme elle le fait aussi pour le Corps même du Seigneur, elle qui ne cesse pas, surtout dans la sainte liturgie, de prendre le pain de vie sur la table de la Parole de Dieu et sur celle du Corps du Christ, pour l’offrir aux fidèles. » De plus, « l’Église eut et elle a toujours pour règle suprême de sa foi les Écritures, conjointement avec la sainte Tradition,» (Dei Verbum, 21).

L’Église ne cesse jamais de réfléchir à la valeur des Saintes Écritures. Après le Concile, un moment très important à cet égard a été l’Assemblée générale ordinaire du Synode des évêques sur le thème « La Parole de Dieu dans la vie et la mission de l’Église », en octobre 2008. Le Pape Benoît XVI en a récolté les fruits dans l’exhortation post-synodale Verbum Domini (30 septembre 2010), où il affirme : « Le lien intrinsèque entre la Parole et la foi met vraiment en évidence que l’authentique herméneutique de la Bible ne peut se situer que dans la foi ecclésiale, qui a dans le ‘oui’ de Marie, son paradigme. […] Le lieu originaire de l’interprétation scripturaire est la vie de l’Église. » (n°29).

Dans la communauté ecclésiale, l’Écriture trouve donc le cadre dans lequel elle peut accomplir sa tâche particulière et atteindre son but : faire connaître le Christ et ouvrir au dialogue avec Dieu. « L’ignorance de l’Écriture est en effet ignorance du Christ ». [1] Cette célèbre expression de saint Jérôme nous rappelle le but ultime de la lecture et de la méditation de l’Écriture : connaître le Christ et, à travers Lui, entrer en relation avec Dieu, relation qui peut être comprise comme une conversation, un dialogue. Et la Constitution Dei Verbum nous a présenté la Révélation précisément comme un dialogue, dans lequel Dieu parle aux hommes comme à des amis (cf. DV, 2). Cela se produit lorsque nous lisons la Bible dans une attitude intérieure de prière : alors Dieu vient à notre rencontre et entre en conversation avec nous.

La Sainte Écriture, confiée à l’Église, gardée et expliquée par elle, joue un rôle actif : en effet, par son efficacité et sa puissance, elle soutient et fortifie la communauté chrétienne. Tous les fidèles sont appelés à s’abreuver à cette source, tout d’abord dans la célébration de l’Eucharistie et des autres Sacrements. L’amour des Saintes Écritures et la familiarité avec elles doivent guider ceux qui exercent le ministère de la Parole : évêques, prêtres, diacres, catéchistes. Le travail des exégètes et de ceux qui pratiquent les sciences bibliques est précieux ; et la place de l’Écriture est centrale pour la théologie, qui trouve dans la Parole de Dieu son fondement et son âme.

Ce que l’Église désire ardemment, c’est que la Parole de Dieu puisse atteindre chacun de ses membres et en nourrir le cheminement de foi. Mais la Parole de Dieu pousse également l’Église au-delà d’elle-même, elle l’ouvre continuellement à la mission envers tous. En effet, nous vivons entourés de tant de paroles, mais combien d’entre elles sont vides ! Parfois, nous entendons aussi des paroles sages, mais qui ne touchent pas notre destin ultime. La Parole de Dieu, en revanche, répond à notre soif de sens, de vérité sur notre vie. Elle est la seule Parole toujours nouvelle : en nous révélant le mystère de Dieu, elle est inépuisable, elle ne cesse jamais d’offrir ses richesses.

Très chers amis, en vivant dans l’Église, on apprend que l’Écriture Sainte est entièrement relative à Jésus-Christ, et on expérimente que c’est là la raison profonde de sa valeur et de sa puissance. Le Christ est la Parole vivante du Père, le Verbe de Dieu fait chair. Toutes les Écritures annoncent sa Personne et sa présence salvatrice, pour chacun de nous et pour l’humanité tout entière. Ouvrons donc notre cœur et notre esprit pour accueillir ce don, à l’école de Marie, Mère de l’Église.

Texte reproduit avec l’aimable autorisation de la Libreria Editrice Vaticana

Consultez tous nos articles et la couverture du pape Léon XIV sur notre page : slmedia.org/fr/pape-leon-xiv