Monsieur le Président,

Distinguées Autorités,

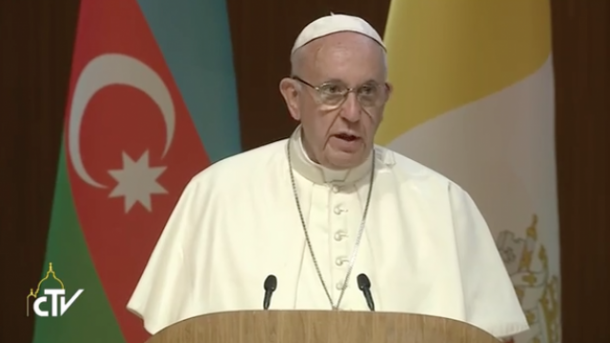

Illustres Membres du Corps Diplomatiques Mesdames et Messieurs,Je suis heureux de visiter l’Azerbaïdjan et je vous remercie de l’accueil cordial dans cette ville, capitale du pays, située sur les rives de la Mer caspienne, ville qui a transformé radicalement son visage avec de très récentes constructions, comme celle dans laquelle se déroule cette rencontre. Je vous suis vivement reconnaissant, Monsieur le Président, pour les aimables paroles de bienvenue que vous m’avez adressées au nom du Gouvernement et du peuple azerbaïdjanais, et pour m’avoir offert la possibilité, grâce à votre courtoise invitation, d’échanger la visite que vous avez effectuée l’année dernière au Vatican, avec Madame votre Épouse.

Je suis venu dans ce pays, en portant dans le cœur l’admiration pour la complexité et la richesse de sa culture, fruit de l’apport de nombreux peuples qui, tout au long de l’histoire, ont habité ces terres, en donnant vie à un réseau d’expériences, de valeurs e de particularités qui caractérisent la société actuelle et se traduisent dans la prospérité de l’État azerbaïdjanais moderne. Le 18 octobre prochain, l’Azerbaïdjan célèbrera le 25ème anniversaire de son indépendance et cette date offre la possibilité de jeter un regard d’ensemble sur les événements de ces décennies, sur les progrès accomplis et sur les problématiques que le pays est en train d’affronter.

Le chemin parcouru jusqu’ici montre clairement les remarquables efforts faits pour

consolider les institutions et favoriser la croissance économique et civile de la Nation. C’est un parcours qui demande une constante attention à tous, spécialement aux plus faibles, un parcours possible grâce à une société qui reconnaît les bénéfices du multiculturalisme et de la complémentarité nécessaire des cultures, en sorte que parmi les diverses composantes de la communauté civile et parmi ceux qui appartiennent à différentes confessions religieuses s’instaurent des relations de collaboration mutuelle et de respect.

Cet effort commun dans la construction d’une harmonie entre les différences a une signification particulière en ce moment, car il montre qu’il est possible de témoigner de ses propres idées et de sa propre conception de la vie sans empiéter sur les droits de ceux qui sont porteurs d’autres conceptions et d’autres visions. Toute appartenance ethnique ou idéologique, comme tout chemin authentique religieux, ne peut qu’exclure des attitudes et des conceptions qui instrumentalisent les convictions personnelles, l’identité personnelle ou le nom de Dieu pour légitimer des desseins d’oppression et de domination.

Je souhaite vivement que l’Azerbaïdjan continue sur la route de la collaboration entre les diverses cultures et confessions religieuses. Que toujours plus l’harmonie et la coexistence pacifique nourrissent la vie sociale et civile du pays, dans ses multiples expressions, assurant à tous la possibilité d’apporter sa propre contribution au bien commun.

Le monde expérimente, malheureusement, le drame de nombreux conflits alimentés par l’intolérance, fomentée par des idéologies violentes et par la négation pratique des droits de plus faibles. Pour s’opposer valablement à ces dérives dangereuses, il faut que grandisse la culture de la paix, qui se nourrit d’une incessante prédisposition au dialogue et de la conscience qu’il n’existe pas d’alternative raisonnable à la recherche patiente et assidue de solutions partagées, à travers des négociations loyales et constantes.

Tout comme à l’intérieur des Nations il faut promouvoir l’harmonie entre ses diverses composantes, de même, entre les États, il est nécessaire de continuer avec sagesse et

courage sur la voie qui conduit au progrès authentique et à la liberté des peuples, en ouvrant des pistes originales qui visent à des accords durables et à la paix. Ainsi, on épargnera aux peuples de graves souffrances et des déchirements douloureux, difficiles à guérir.

Vis-à-vis de ce pays aussi, je désire exprimer de tout cœur ma proximité à ceux qui ont dû laisser leur terre et aux nombreuses personnes qui souffrent à cause de conflits sanglants. Je souhaite que la communauté internationale sache offrir avec constance son aide indispensable. En même temps, afin de rendre possible l’ouverture d’une phase nouvelle, ouverture à une paix stable dans la région, j’adresse à chacun l’invitation à tout tenter pour arriver à une solution satisfaisante. J’ai espoir que, avec l’aide de Dieu et grâce à la bonne volonté des parties, le Caucase pourra être le lieu où, par le dialogue et la négociation, les différends et les divergences trouveront leur règlement et leur dépassement, en sorte que cette région, ‘‘porte entre l’Orient et l’Occident’’, selon la belle image utilisée par saint Jean-Paul II quand il a visité votre pays (cf. Discours lors de la cérémonie de bienvenue, 22 mai 2002 : Insegnamenti XXV, 1 [2002], p. 838), devienne également une porte ouverte vers la paix et un exemple à regarder pour résoudre les vieux et les nouveaux conflits.

L’Église catholique, même si elle constitue dans le pays une présence numériquement limitée, est insérée dans la vie civile et sociale de l’Azerbaïdjan, participe à ses joies et est solidaire pour affronter ses difficultés. La reconnaissance juridique, rendue possible suite à la ratification de l’Accord international avec le Saint-Siège en 2011, a de plus offert un cadre normatif plus stable pour la vie de la communauté catholique en Azerbaïdjan.

Par ailleurs, je suis particulièrement heureux des relations cordiales que la communauté catholique entretient avec les communautés musulmane, orthodoxe et juive, et je souhaite que s’accroissent les signes d’amitié et de collaboration. Ces bonnes relations revêtent un haute signification pour la cohabitation pacifique ainsi que pour la paix dans le monde et montrent qu’entre les fidèles de diverses confessions religieuses sont possibles les relations cordiales, le respect et la coopération en vue du bien de tous.

L’attachement aux valeurs religieuses authentiques est tout à fait incompatible avec la volonté d’imposer aux autres par la violence ses propres visions, en se réfugiant derrière le saint nom de Dieu. Que la foi en Dieu soit, au contraire, source et inspiration de compréhension mutuelle et de respect ainsi que d’aide réciproque, en faveur du bien commun de la société.

Que Dieu bénisse l’Azerbaïdjan par l’harmonie, la paix et la prospérité. [01529-FR.01] [Texte original: Italien]

Visite du Pape en Azerbaïdjan: Discours lors de la cérémonie de départ

Visite du pape en Azerbaïdjan: Visite au Cheikh des Musulmans et Rencontre Interreligieuse

Vous trouverez ci-dessous le texte de l’allocution du pape François lors de la visite au Cheikh des Musulmans et Rencontre Interreligieuse en Azerbaïdjan.

Se retrouver ici ensemble est une bénédiction. Je désire remercier le Président du Conseil des Musulmans du Caucase qui, avec sa courtoisie habituelle, nous accueille ainsi que les chefs religieux locaux de l’Eglise Orthodoxe russe et des communautés juives. Nous rencontrer dans l’amitié fraternelle en ce lieu de prières est un grand signe, un signe qui manifeste cette harmonie que les religions peuvent construire ensemble, à partir des relations personnelles et de la bonne volonté des responsables. En sont ici une preuve, par exemple, l’aide concrète que le Président du Conseil des Musulmans a apporté, en plusieurs occasions, à la communauté catholique, ainsi que les sages conseils qu’il partage avec elle dans un esprit de famille. Le beau lien qui unit les Catholiques à la communauté Orthodoxe, dans une fraternité concrète et avec une affection quotidienne – qui sont un exemple pour tous – sont aussi à souligner ; et de même l’amitié cordiale avec la communauté juive.

L’Azerbaïdjan profite de cette concorde, pays qui se distingue par l’accueil et l’hospitalité, qui sont des dons que j’ai pu expérimenter en cette journée mémorable pour laquelle je suis très reconnaissant. On souhaite ici conserver le grand patrimoine des religions, et on recherche en même temps une ouverture plus grande et plus féconde : le catholicisme également, par exemple, trouve place et harmonie parmi les autres religions bien plus nombreuses, signe concret qui montre comment, non pas l’opposition mais la collaboration aide à construire des sociétés meilleures et pacifiques. Le fait de nous trouver ensemble est aussi en continuité avec les nombreuses rencontres qui se déroulent à Bakou afin de promouvoir le dialogue et la multi culturalité. En ouvrant les portes à l’accueil et à l’intégration, les portes des cœurs de chacun s’ouvrent ainsi que les portes de l’espérance pour tous. J’ai confiance que ce pays « porte entre l’Orient et l’Occident » (JEAN-PAUL II, Discours lors de la cérémonie de bienvenue, Bakou 22 mai 2002 : Enseignements XXV, 1 [2002], 838), cultive toujours sa vocation d’ouverture et de rencontre, conditions indispensables pour construire de solides ponts de paix et un avenir digne de l’homme.

La fraternité et le partage que nous désirons faire grandir ne seront pas appréciés par celui qui veut mettre en évidence les divisions, attiser les tensions et tirer profit des oppositions et des différences ; mais elles sont invoquées et attendues par celui qui désire le bien commun, et surtout agréables à Dieu, Compatissant et Miséricordieux, qui veut que les fils et les filles de l’unique famille humaine soient plus unis entre eux et toujours en dialogue. Un grand poète, enfant de cette terre, a écrit : « Si tu es un homme, mélange-toi aux hommes, car les hommes se trouvent bien entre eux » (NIZAMI GANJAVI, Le livre d’Alexandre, I, Sur son propre état et sur le temps qui passe). S’ouvrir aux autres n’appauvrit pas mais enrichit, car cela aide à être plus humain ; à se reconnaître partie

active d’un ensemble plus grand et à interpréter la vie comme un don pour les autres ; à voir comme but, non pas ses propres intérêts mais le bien de l’humanité, à agir sans idéalismes et sans interventionnismes, sans accomplir d’interférences dommageables ni d’actions forcées, mais toujours plutôt dans le respect des dynamiques historiques, des cultures et des traditions religieuses.

Les religions ont une grande tâche : accompagner les hommes en recherche du sens de la vie, en les aidant à comprendre que les capacités limitées de l’être humain et les biens de ce monde ne doivent jamais devenir des absolus. Nizami a écrit aussi : « Ne te repose pas solidement sur tes forces, tant que tu n’auras pas trouvé dans le ciel une demeure ! Les fruits du monde ne sont pas éternels, n’adore pas ce qui est périssable ! » (Leylà et Majnùn, Mort de Majnùn sur la tombe de Leylà). Les religions sont appelées à nous faire comprendre que le centre de l’homme est en dehors de lui, que nous sommes tendus vers le Très Haut infini et vers l’autre qui nous est proche. Il y a là un appel à orienter la vie vers un amour plus élevé et en même temps plus concret : cela ne peut que se trouver au sommet de toute aspiration authentiquement religieuse ; car – dit encore le poète –, « l’amour est ce qui ne change jamais, l’amour est ce qui ne finit jamais » (ibid., Désespoir de Majnùn).

La religion est donc une nécessité pour l’homme, pour qu’il réalise sa fin, une boussole pour l’orienter vers le bien et l’éloigner du mal qui est toujours accroupi à la porte de son cœur (cf. Gn 4, 7). En ce sens, les religions ont une tâche éducative : aider l’homme à tirer le meilleur de lui-même. Et nous, comme guides, nous avons une grande responsabilité pour donner des réponses authentiques à la recherche de l’homme qui est aujourd’hui souvent perdu dans les paradoxes tourbillonnants de notre époque. Nous voyons en effet, comment, de nos jours, d’une part sévit le nihilisme de celui qui ne croit plus à rien sinon à ses propres intérêts, avantages et profits, de celui qui rejette la vie en s’adaptant à l’adage : « Si Dieu n’existe pas, tout est permis » (cf. F.M. DOSTOÏEVSKI, Les frères Karamazof, XI, 4.8.9) ; d’autre part apparaissent de plus en plus les réactions rigides et fondamentalistes de celui qui, par la violence de la parole et des gestes, veut imposer des attitudes extrêmes et radicalisées, les plus éloignées du Dieu vivant.

Les religions, au contraire, en aidant à discerner le bien et à le mettre en pratique par les œuvres, par la prière et par l’effort du travail intérieur, sont appelées à construire la culture de la rencontre et de la paix, faite de patience, de compréhension, de pas humbles

et concrets. C’est ainsi que l’on sert la société humaine. Celle-ci, pour sa part, est toujours tenue de vaincre la tentation de se servir du facteur religieux : les religions ne doivent jamais être instrumentalisées et ne peuvent jamais prêter le flanc à soutenir des conflits et des oppositions.

Un lien vertueux entre sociétés et religions, est en revanche fécond, une alliance respectueuse qui doit être construite et gardée, et que je voudrais symboliser par une image chère à ce pays. Je fais référence aux précieux vitraux artistiques qui se trouvent depuis des siècles sur cette terre, qui sont faits seulement de bois et de verres colorés (Shebeke). Il y a une particularité unique dans leur fabrication artisanale : les clous et la colle ne sont pas utilisés ; mais le bois et le verre tiennent ensemble et sont assemblés par un long et soigneux travail. De la sorte, le bois soutient le verre et le verre fait entrer la lumière.

De la même manière, c’est un devoir pour chaque société civile de soutenir la religion qui permet l’entrée d’une lumière indispensable pour vivre : c’est pourquoi il est nécessaire de leur garantir une réelle et authentique liberté. Les « colles » artificielles, qui forcent l’homme à croire en lui imposant un credo déterminé et en le privant de la liberté de choix, ne doivent donc pas être employées. Ne doivent pas non plus entrer dans les religions les « clous » extérieurs des intérêts mondains, des désirs de pouvoir et d’argent. Car Dieu ne peut pas être invoqué pour des intérêts de parti ou à des fins égoïstes, il ne peut justifier aucune forme de fondamentalisme, d’impérialisme ni de colonialisme. Encore une fois, de ce lieu si significatif, monte le cri qui vient du cœur : jamais plus de violence au nom de Dieu ! Que son saint Nom soit adoré, et non profané ni marchandé par les haines et les oppositions humaines.

Au contraire honorons la providentielle miséricorde divine envers nous, par la prière assidue et par le dialogue concret, « condition nécessaire pour la paix dans le monde […] devoir pour les chrétiens comme pour les autres communautés religieuses » (Exhort. ap. Evangelii gaudium, n. 250). La prière et le dialogue sont en relation très profonde : ils sont mus par l’ouverture du cœur et ils sont tendus vers le bien d’autrui ; ils s’enrichissent donc et se renforcent mutuellement. Avec conviction, l’Eglise catholique, à la suite du Concile Vatican II, « exhorte ses fils pour que, avec prudence et charité, par le dialogue et par la collaboration avec ceux qui suivent d’autres religions, et tout en témoignant de la foi et de la vie chrétiennes, ils reconnaissent, préservent et fassent progresser les valeurs spirituelles, morales et socio-culturelles qui se trouvent en eux » (Décl. Nostra aetate, n. 2). Pas de « syncrétisme conciliant », pas d’« ouverture diplomatique qui dit oui à tout pour éviter les problèmes » (Exhort. ap. Evangelii gaudium, n. 251), mais dialoguer avec les autres et prier pour tous : voilà nos moyens pour transformer les lances en faucilles (cf. Is 2, 4), pour faire surgir l’amour où se trouve la haine et le pardon où se trouve l’offense, pour ne pas se lasser d’implorer et de parcourir les chemins de paix.

Une vraie paix, fondée sur le respect réciproque, sur la rencontre et sur le partage, sur la volonté de dépasser les préjugés et les torts du passé, sur le renoncement aux duplicités et aux intérêts de parti ; une paix durable, animée par le courage de dépasser les barrières, d’éradiquer les pauvretés et les injustices, de dénoncer et d’arrêter la prolifération des armes et les gains iniques faits sur le dos des autres. De la terre, notre maison commune, la voix de trop de sang crie vers Dieu (cf. Gn 4, 10). Nous sommes à présent interpellés pour donner une réponse, qui ne peut plus être reportée, afin de construire ensemble un avenir de paix : ce n’est plus le temps des solutions violentes et brusques, mais le moment urgent d’entreprendre des processus patients de réconciliation. La vraie question de notre temps n’est pas comment faire progresser nos intérêts – ce n’est pas la vraie question -, mais quelle perspective de vie offrir aux générations futures, comment laisser un monde meilleur que celui que nous avons reçu. Dieu et l’histoire même nous demanderont si, aujourd’hui, nous nous sommes dépensés pour la paix ; les jeunes générations, qui rêvent d’un avenir autre, nous le demande déjà du fond du cœur.

Que les religions, dans la nuit des conflits que nous sommes en train de traverser, soient des aubes de paix, des semences de renaissance parmi les dévastations de mort, des échos de dialogue qui résonnent infatigablement, des voies de rencontre et de réconciliation pour réussir là où les tentatives des médiations officielles semblent ne pas être suivies d’effets. Spécialement en cette terre bien-aimée de la région caucasienne, que j’ai tant voulu visiter et sur laquelle je suis arrivé en pèlerin de paix, que les religions soient des facteurs actifs pour dépasser les tragédies du passé et les tensions d’aujourd’hui. Que les inestimables richesses de ces pays soient connues et valorisées : les trésors anciens et toujours nouveaux de sagesse, de culture et de religiosité des peuples du Caucase sont une grande ressource pour l’avenir de la région, et en particulier pour la culture européenne, des biens précieux auxquels nous ne pouvons pas renoncer. Merci.

Merci beaucoup à vous tous. Merci beaucoup pour la compagnie… Et je vous demande, s’il vous plaît, de prier pour moi.

[01530-FR.02] [Texte original: Italien]

Visite du Pape en Azerbaïdjan: Angelus suivant la Messe à Baku

Vous trouverez ci-dessous le texte de l’allocution du pape François précédent la récitation de l’Angelus:

Chers frères et sœurs,

Au cours de cette célébration eucharistique j’ai rendu grâce à Dieu avec vous, mais aussi pourvous : ici, la foi, après les années de la persécution, a accompli des merveilles. Je voudrais rappeler tant de chrétiens courageux qui ont fait confiance au Seigneur et qui ont été fidèles dans l’adversité. Comme le fit saint Jean-Paul II, je vous adresse à tous les paroles de l’Apôtre Pierre : « Honneur à vous qui croyez ! » (1P 2, 7 ; Homélie, Baku, 23 mai 2002 : Enseignements XXV, 1 [2002], 852).

Notre pensée va maintenant à la Vierge Marie, qui est vénérée dans ce pays, pas seulement par les chrétiens. Nous nous adressons à elle avec les paroles par lesquelles l’Ange Gabriel lui porta la joyeuse annonce du salut préparé par Dieu pour l’humanité.

Dans la lumière qui resplendit du visage maternel de Marie, je vous adresse un salut cordial, chers frères de l’Azerbaïdjan, encourageant chacun à témoigner avec joie de la foi, de l’espérance et de la charité, unis entre vous et à vos pasteurs. Je salue et je remercie en particulier la famille salésienne, qui prend beaucoup soin de vous et qui promeut diverses bonnes œuvres, ainsi que les Sœurs Missionnaires de la Charité : continuez avec enthousiasme votre travail au service de tous !

Confions ces vœux à l’intercession de la Très Sainte Mère de Dieu et invoquons sa protection pour vos familles, pour les malades et les personnes âgées, pour tous ceux qui souffrent dans leur corps ou dans leur esprit.

[01528-FR.01] [Texte original: Italien]

Visiste du Pape Azerbaïdjan: Homélie lors de la Messe à Baku

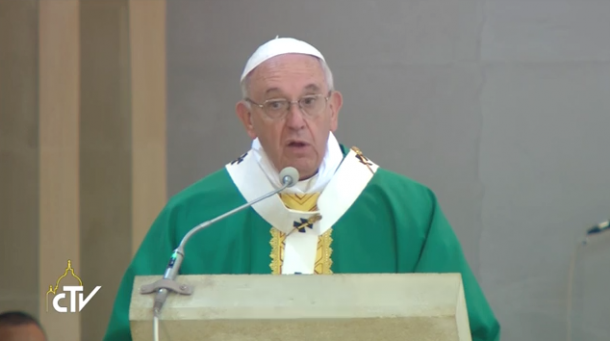

À 9:45, Le Saint-Père François a quitté l’aéroport international Heydar Aliyev de Baku en direction de l’église de l’Immaculée à proximité du Centre Salésien de la ville pour la célébration de l’Eucharistie. À son arrivée le Pape a parcouru à pied la place devant l’église où s’étaient réunis une centaine de fidèle, pour ensuite se dirigé vers la sacristie.

À 10:30, le pape François a débuté la célébration de la Messe du 27e dimanche du temps ordinaire. À la fin de la célébration, le père Padre Vladimír Fekete,préfet apostolique de l’Azerbaïdjan, a offert ses plus sincères salutations au Saint-Père.

Vous trouverez ci-dessous le texte de l’homélie tel que prononcé par le pape François suite à la proclamation de l’Évangile.

La Parole de Dieu nous présente aujourd’hui deux aspects essentiels de la vie chrétienne : la foi et le service. À propos de la foi, deux demandes particulières sont adressées au Seigneur.

La première est celle du prophète Habacuc, qui implore Dieu pour qu’il intervienne et rétablisse la justice et la paix que les hommes ont rompu par la violence, les querelles et les disputes « Combien de temps, Seigneur, vais-je appeler, sans que tu m’entendes ? » (Ha 1, 2), demande le prophète. Dieu, en répondant, n’intervient pas directement, il ne résout pas la situation d’une manière brusque, il ne se rend pas présent par la force. Au contraire, il invite à attendre avec patience, sans jamais perdre l’espérance ; surtout, il souligne l’importance de la foi. Parce que par sa foi, l’homme vivra (cf. Ha 2, 4). Ainsi Dieu fait de même avec nous : il ne cède pas à nos désirs qui voudraient changer le monde et les autres immédiatement et continuellement, mais il vise surtout à guérir le cœur, le mien, le tien, le cœur de chacun ; Dieu change le monde en changeant nos cœurs, et cela il ne peut le faire sans nous. Le Seigneur désire en effet que nous lui ouvrions la porte de notre cœur, pour pouvoir entrer dans notre vie. Cette ouverture à lui, cette confiance en Lui est vraiment « la victoire remportée sur le monde : c’est notre foi (cf. 1 Jn 5, 4). Parce que lorsque Dieu trouve un cœur ouvert et confiant, là il peut accomplir des merveilles.

Mais avoir la foi, une foi vive, n’est pas facile ; et voici alors la seconde demande, celle que dans l’Évangile les Apôtres adressent au Seigneur : «Augmente en nous la foi : » (Lc 17, 6). C’est une belle demande, une prière que nous aussi nous pourrions adresser à Dieu chaque jour. Mais la réponse divine est surprenante et aussi dans ce cas renverse la demande : « Si vous aviez de la foi… ». C’est Lui qui nous demande d’avoir de la foi. Parce que la foi, qui est un don de Dieu et est toujours demandée, est aussi cultivée de notre part. Ce n’est pas une force magique qui descend du ciel, ce n’est pas une “ dot ” qui se reçoit une fois pour toutes, et non plus un superpouvoir qui sert à résoudre les problèmes

de la vie. Parce qu’une foi utile pour satisfaire nos besoins serait une foi égoïste, toute centrée sur nous. La foi n’est pas confondue avec le bien-être ou avec le fait de se sentir bien, avec le fait d’être consolé dans l’âme parce que nous avons un peu de paix dans le cœur. La foi est un fil d’or qui nous lie au Seigneur, la pure joie de rester avec Lui, d’être unis à Lui ; c’est le don qui est valable pour la vie entière, mais qui porte du fruit si nous faisons notre part.

Et quelle est notre part ? Jésus nous fait comprendre que c’est le service. Dans l’Évangile en effet, le Seigneur fait tout de suite suivre aux paroles sur la puissance de la foi, celles sur le service. Foi et service ne peuvent se séparer, elles sont même étroitement liées, nouées entre elles. Pour m’expliquer, je voudrais utiliser une image qui vous est très familière, celle d’un beau tapis : vos tapis sont de véritables œuvres d’art et proviennent d’une histoire très ancienne. La vie chrétienne de chacun vient aussi de loin, c’est un don que nous avons reçu dans l’Église et qui provient du cœur de Dieu, notre Père, qui désire faire de chacun de nous un chef d’œuvre de la création et de l’histoire. Chaque tapis, vous le savez bien, est tissé selon la trame et la chaîne ; seulement avec cette structure l’ensemble se trouve bien composé et harmonieux. C’est ainsi pour la vie chrétienne : elle est chaque jour patiemment tissée, entrecroisant entre elles une trame et une chaîne bien définies : la trame de la foi et la chaîne du service. Quand à la foi se noue le service, le cœur se maintient ouvert et jeune, et il se dilate en faisant le bien. Alors la foi, comme dit Jésus dans l’Évangile, devient puissante et elle fait des merveilles. Si elle marche sur cette route, alors elle mûrit et devient forte, à condition qu’elle reste toujours unie au service.

Mais qu’est-ce que le service ? Nous pouvons penser qu’il consiste seulement à être fidèle aux propres devoirs ou à accomplir quelque œuvre bonne. Pour Jésus, c’est beaucoup plus. Dans l’Évangile d’aujourd’hui, il nous demande, avec des paroles très fortes, radicales, une disponibilité totale, une vie mise pleinement à disposition, sans calculs et sans bénéfices. Pourquoi est-il si exigeant ? Parce que Lui nous a aimés ainsi, se faisant notre serviteur « jusqu’au bout » (Jn 13, 1), venant « pour servir et donner sa vie » (Mc 10, 45). Et cela a lieu encore chaque fois que nous célébrons l’Eucharistie : le Seigneur vient au milieu de nous et pour autant que nous puissions proposer de le servir et de l’aimer,

c’est toujours Lui qui nous précède, nous servant et nous aimant plus que tout ce que nous imaginons ou méritons. Il nous donne sa vie-même. Et il nous invite à l’imiter, en nous disant : « Si quelqu’un veut me servir, qu’il me suive » (cf. Jn 12, 26).

Donc, nous ne sommes pas appelés à servir seulement pour avoir une récompense, mais pour imiter Dieu, qui s’est fait serviteur pour notre amour. Et nous ne sommes pas appelés à servir de temps et temps mais à vivre en servant. Le service est alors un style de vie, il résume même en lui tout le style de vie chrétien: servir Dieu dans l’adoration et dans la prière ; être ouverts et disponibles ; aimer concrètement le prochain : tout mettre en œuvre avec élan pour le bien commun.

Les tentations qui éloignent du style du service et finissent par rendre la vie inutile ne manquent pas aussi pour les croyants. Ici nous pouvons aussi en mettre deux en évidence. L’une est celle de laisser le cœur s’attiédir. Un cœur tiède se ferme dans une vie paresseuse et étouffe le feu de l’amour. Celui qui est tiède vit pour satisfaire ses propres aises, qui ne suffisent jamais, et ainsi il n’est jamais content ; peu à peu il finit par se contenter d’une vie médiocre. Le tiède réserve à Dieu et aux autres des “pourcentages” de son temps et de son cœur, sans jamais exagérer, et même en cherchant toujours à économiser. Ainsi la vie perd du goût : elle devient comme un thé qui était vraiment bon, mais qui lorsqu’il se refroidit ne peut plus se boire. Mais je suis certain que vous, regardant les exemples de ceux qui vous ont précédés dans la foi, ne laisserez pas votre cœur s’attiédir. L’Église entière, qui nourrit pour vous une sympathie spéciale, vous regarde et vous encourage : vous êtes un petit troupeau si précieux aux yeux de Dieu !

Il y a une seconde tentation, dans laquelle on peut tomber non pas parce qu’on est passifs, mais parce qu’on est “trop actifs” : celle de penser comme des propriétaires, de se donner du mal seulement pour gagner du crédit et pour devenir quelqu’un. Le service devient alors un moyen et non une fin, parce que la fin est devenue le prestige ; ensuite vient le pouvoir, la volonté d’être grands. « Parmi vous, – rappelle Jésus à nous tous – il ne devra pas en être ainsi : Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur » (Mt 20, 26). Ainsi s’édifie et s’embellit l’Église. Reprenant l’image du tapis, en l’appliquant à votre belle communauté : chacun de vous est comme un splendide fil de soie, mais les fils différents créent une belle composition seulement s’ils sont bien tissés entre eux ; tout seuls, ils ne servent pas. Restez toujours unis, en vivant humblement dans la charité et dans la joie ; le Seigneur, qui crée l’harmonie dans les différences, vous gardera.

Que nous aide l’intercession de la Vierge Immaculée et des Saints, en particulier de sainte Teresa de Calcutta, dont les fruits de foi et de service sont au milieu de vous. Accueillons quelques- unes de ses paroles splendides, qui résument le message d’aujourd’hui : « Le fruit de la foi est l’amour. Le fruit de l’amour est le service. Le fruit du service est la paix » (Le chemin simple, Introduction).

[01527-FR.01] [Texte original: Italien]

Visite du pape en Géorgie: homélie lors de la Messe à Tbisili

Vous trouverez ci-dessous le texte de l’homélie du pape François telle que prononcée lors de la célébration de l’Eucharistie à Tbisili en Géorgie.

Parmi les nombreux trésors de ce splendide pays, ressort la grande valeur des femmes. Comme l’écrivait sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus, dont nous faisons mémoire aujourd’hui – elles « aiment le Bon Dieu en bien plus grand nombre que les hommes » (Manuscrits autobiographiques, Manuscrit A, 66). Ici, en Géorgie, il y a beaucoup de grands-mères et de mères qui continuent à garder et à transmettre la foi, semée sur cette terre par sainte Nino, et apportent l’eau fraîche de la consolation de Dieu dans de nombreuses situations de désert et de conflit.

Cela nous aide à comprendre la beauté de tout ce que le Seigneur dit aujourd’hui dans la première lecture : « Comme un enfant que sa mère console, ainsi, je vous consolerai » (Is 66, 13). Comme une mère prend sur elle les fardeaux et les fatigues de ses enfants, ainsi Dieu aime se charger de nos péchés et de nos inquiétudes ; Lui, il nous connaît et il nous aime infiniment, il est sensible à notre prière et il sait essuyer nos larmes. En nous regardant, chaque fois il s’émeut et s’attendrit, avec un amour viscéral, parce que, au-delà du mal dont nous sommes capables, nous sommes toujours ses enfants ; il désire nous prendre dans les bras, nous protéger, nous libérer des dangers et du mal. Laissons résonner dans notre cœur ces paroles qu’aujourd’hui il nous adresse : “Comme une mère, je vous consolerai”.

La consolation dont nous avons besoin, au milieu des événements tumultueux de la vie, est vraiment la présence de Dieu dans notre cœur. Parce que sa présence en nous est la source de la véritable consolation, qui demeure, qui libère du mal, porte la paix et fait croître la joie. Pour cela, si nous voulons vivre comme des personnes consolées, il faut faire une place au Seigneur dans notre vie. Et pour que le Seigneur habite d’une façon stable en nous, il faut lui ouvrir la porte et ne pas le laisser dehors. Il y a des portes de la consolation à tenir toujours ouvertes, parce que Jésus aime entrer par-là : l’Évangile lu chaque jour et porté toujours avec nous, la prière silencieuse et adorante, la Confession, l’Eucharistie. À travers ces portes le Seigneur entre et donne une saveur nouvelle aux choses. Mais quand la porte du cœur se ferme, sa lumière n’arrive pas et on reste dans l’obscurité. Alors nous nous habituons au pessimisme, aux choses qui ne vont pas, aux réalités qui ne changeront jamais.

Et nous finissons par nous renfermer dans la tristesse, dans les souterrains de l’angoisse, seuls à l’intérieur de nous-même. Si au contraire, nous ouvrons tout grand les portes de la consolation, la lumière du Seigneur entre !

Mais Dieu ne nous console pas seulement dans le cœur ; avec le prophète Isaïe, il ajoute en effet « dans Jérusalem, vous serez consolés » (66, 13). À Jérusalem, c’est-à-dire dans la cité de Dieu, dans la communauté : quand nous sommes unis, quand il y a la communion entre nous la consolation de Dieu agit. Dans l’Église on trouve la consolation, elle est la maison de la consolation : là Dieu désire consoler. Nous pouvons nous demander : moi, qui suis dans l’Église, suis-je porteur de la consolation de Dieu ? Est-ce que je sais accueillir l’autre comme un hôte et consoler celui que je vois fatigué et déçu ? Même lorsqu’il subit des malheurs et des fermetures, le chrétien est toujours appelé à répandre l’espérance en celui qui est résigné, à redonner courage à celui qui est découragé, à porter la lumière de Jésus, la chaleur de sa présence, le réconfort de son pardon. Nombreux sont ceux qui souffrent, qui font l’expérience des épreuves et des injustices, qui vivent dans l’inquiétude. Il y a besoin de l’onction du cœur, de cette consolation du Seigneur qui n’enlève pas les problèmes, mais donne la force de l’amour, qui sait porter la douleur dans la paix. Recevoir et porter la consolation de Dieu : cette mission de l’Église est urgente. Chers frères et sœurs, sentons-nous appelés à cela : non pour nous figer dans ce qui ne va pas autour de nous ou pour nous attrister pour des manques d’harmonies que nous voyons parmi nous. Cela ne fait pas de bien de s’habituer à un “microclimat” ecclésial fermé; cela nous fait du bien de partager des horizons larges, des horizons ouverts d’espérance, en vivant le courage humble d’ouvrir les portes et de sortir de nous-mêmes.

Mais il y a une condition de fond pour recevoir la consolation de Dieu, que sa Parole nous rappelle aujourd’hui : devenir petits comme des enfants (cf. Mt 18, 4), être : « comme un petit enfant contre sa mère » (Ps 130, 2). Pour accueillir l’amour de Dieu cette petitesse de cœur est nécessaire : seuls des petits, en effet, peuvent être tenus dans les bras de la maman.

Celui qui se fait petit comme un enfant – nous dit Jésus – « est le plus grand dans le royaume des Cieux » (Mt 18, 4). La véritable grandeur de l’homme consiste dans le fait de se faire petit devant Dieu. Parce que Dieu ne se connaît pas par des pensées élevées et beaucoup d’étude, mais par la petitesse d’un cœur humble et confiant. Pour être grands devant le Très-Haut, il ne faut pas accumuler honneurs et prestiges, biens et succès terrestres, mais [il faut] se vider de soi-même. L’enfant est vraiment celui qui n’a rien à donner et tout à recevoir. Il est fragile, dépendant du papa et de la maman. Celui qui se fait petit comme un enfant devient pauvre de lui-même, mais riche de Dieu.

Les enfants, qui n’ont pas de problèmes pour comprendre Dieu, ont beaucoup à nous enseigner : ils nous disent que Lui, il accomplit de grandes choses avec celui qui ne lui oppose pas de résistance, avec celui qui est simple et sincère, sans duplicité. Cela, l’Évangile nous le montre, où de grandes merveilles s’accomplissent avec de petites chose : avec peu de pains et deux poissons (cf. Mt 14, 15-20), avec un grain de moutarde (cf. Mc 4, 30-32), avec un grain de blé qui meurt en terre (cf. Jn 12, 24), avec un seul verre d’eau donné (cf. Mt 10, 42), avec deux piécettes d’une pauvre veuve (cf. Lc 21, 1-4), avec l’humilité de Marie, la servante du Seigneur (cf. Lc 1, 46-55).

Voilà la grandeur surprenante de Dieu, d’un Dieu plein de surprises et qui aime les surprises : ne perdons jamais le désir et la confiance des surprises de Dieu ! Et cela nous fera du bien de nous rappeler que nous sommes toujours et surtout ses enfants : non des propriétaires de la vie, mais des enfants du Père ; non des adultes autonomes et autosuffisants, mais des enfants qui ont toujours besoin d’être pris dans les bras, de recevoir amour et pardon. Bienheureuses les communautés chrétiennes qui vivent cette authentique simplicité évangélique ! Pauvres de moyens, elles sont riches de Dieu. Bienheureux les Pasteurs qui ne courent pas après la logique du succès mondain, mais suivent la loi de l’amour : l‘accueil, l’écoute, le service. Bienheureuse l’Église qui ne se fie pas aux critères du fonctionnalisme et de l’efficacité dans l’organisation et ne s’occupe pas du retour d’image. Petit troupeau aimé de Géorgie, qui te dévoue tant à la charité et à la formation, accueille l’encouragement du Bon pasteur, confie-toi à Lui qui te prend sur ses épaules et te console !

Je voudrais résumer ces pensées avec quelques paroles de sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus, dont nous faisons mémoire aujourd’hui. Elle nous indique sa “petite voie” vers Dieu, « l’abandon du petit enfant qui s’endort sans crainte dans les bras de son Père », parce que « Jésus ne demande pas de grandes actions, mais seulement l’abandon et la reconnaissance » (Manuscrits autobiographiques, Manuscrit B, 1). Malheureusement, cependant – écrivait-elle alors, mais c’est aussi vrai aujourd’hui –, Dieu trouve « peu de cœurs qui se livrent à lui sans réserve, qui comprennent toute la tendresse de son Amour infini » (ibid.). La jeune sainte et Docteur de l’Église, au contraire, était experte dans la « science de l’Amour » (ibid.) et elle nous enseigne que « la charité parfaite consiste à supporter les défauts des autres, à ne point s’étonner de leurs faiblesses, à s’édifier des plus petits actes de vertu qu’on leur voit pratiquer » ; elle nous rappelle aussi que « la charité ne doit point rester enfermée dans le fond du cœur » (Manuscrit C, 12). Demandons aujourd’hui, tous ensemble, la grâce d’un cœur simple, qui croit et vit dans la force humble de l’amour ; demandons de vivre avec une confiance sereine et totale en la miséricorde de Dieu.

[01523-FR.02] [Texte original: Italien]

Salut du Saint-Père à la fin de la Messe à Tbilisi

1er octobre 2016

Je remercie Monseigneur Pasotto pour les aimables paroles qu’il m’a adressées au nom des Communautés latine, arménienne et syro- chaldéenne. Je salue le Patriarche Sako et les Evêques chaldéens, Monseigneur Minassian et tous ceux qui sont venus de la proche Arménie, ainsi que vous tous, chers fidèles des diverses régions de la Géorgie. Je remercie les Autorités, les chers amis de l’Eglise Apostolique Arménienne et des confessions chrétiennes ici réunies, et en particulier les représentants de l’Eglise Orthodoxe Georgienne, qui nous honorent de leur présence. Alors que je vous demande, s’il vous plaît, de prier pour moi, je vous assure de mon souvenir pour chacun de vous et vous renouvelle mes remerciements : Didi madloba ! [merci beaucoup]

Église en sortie 30 septembre 2016

Cette semaine à Église en sortie, nous recevons sœur Lorraine Caza CND avec qui Francis Denis s’entretient sur sa vie de religieuse et théologienne et sur sa vision de l’Église catholique au Québec. Et l’abbé Claude Paradis de l’Apostolat Notre-Dame-de-la-rue nous offre sa première chronique de la saison sur les actualités de la rue à Montréal.

Visite du pape François en Géorgie: rencontre avec la communauté assyro-chaldéenne de Tbisili

Vous trouverez ci-dessous la prière du pape François telle que prononcée lors de la rencontre dans l’église San Simone Bar Sabbae avec la communauté assyro-chaldéenne de Tbilisi:

Seigneur Jésus,

nous adorons ta croix,

qui nous délivre du péché, origine de toute division et de tout mal ; nous annonçons ta résurrection,qui rachète l’homme de l’esclavage de l’échec et de la mort ;nous attendons ta venue dans la gloire,

qui porte à son achèvement ton royaume de justice, de joie et de paix.

Seigneur Jésus,par ta glorieuse passion,

vaincs la dureté des cœurs, prisonniers de la haine et de l’égoïsme ;

par la puissance de ta résurrection,

arrache de leur condition les victimes de l’injustice et de la domination ; par la fidélité de ta venue,confonds la culture de la mort

et fais resplendir le triomphe de la vie.Seigneur Jésus,

associe à ta croix les souffrances de tant de victimes innocentes :

les enfants, les personnes âgées, les chrétiens persécutés ;

drape de la lumière de Pâques ceux qui sont profondément blessés :

les personnes dont on a abusé, les personnes privées de liberté et de dignité ;

fais expérimenter la stabilité de ton royaume à ceux qui vivent dans l’incertitude : les exilés, les réfugiés, ceux qui ont perdu le goût de la vie.Seigneur Jésus,

étends l’ombre de ta croix sur les peuples en guerre :

qu’ils apprennent la voie de la réconciliation, du dialogue et du pardon ;

fais goûter la joie de ta résurrection aux peuples épuisés par les bombes :

relève de la dévastation l’Iraq et la Syrie ;

réunis sous ton doux règne tes enfants dispersés :

soutiens les chrétiens de la diaspora et donne-leur l’unité de la foi et de l’amour.Vierge Marie, Reine de la paix,

Toi qui t’es tenu au pied de la croix,

obtiens de ton Fils le pardon de nos péchés ;

toi qui n’as jamais douté de la victoire de la résurrection, soutiens notre foi et notre espérance ;toi qui es assise, en tant que Reine, dans la gloire, enseigne-nous la splendeur du service et la gloire de l’amour. Amen ![01522-FR.01] [Texte original: Italien]

Visite du pape François en Géorgie: Rencontre avec les autorités civiles

Vous trouverez ci-dessous le texte de l’allocution du pape François tel que prononcée lors de la visite de courtoisie aux autorités civiles de Géorgie:

Illustres Membres du Corps Diplomatique Mesdames et Messieurs,

Je remercie le Dieu Tout-Puissant de m’avoir offert l’opportunité de visiter cette terre bénie, lieu de rencontre et d’échange vital entre cultures et civilisations, qui a trouvé dans le christianisme, depuis la prédication de sainte Nino au début du IVème siècle, sa plus profonde identité et le fondement sûr de ses valeurs. Comme l’a affirmé saint Jean-Paul II en visitant votre patrie : « Le christianisme est devenu le germe de la floraison successive de la culture géorgienne » (Discours lors de la cérémonie de bienvenue, 8 novembre 1999 ; Insegnamenti XXII, 2 [1999], p. 841) ; et cette semence continue de produire ses fruits. En me rappelant avec gratitude notre rencontre au Vatican l’année dernière et les bonnes relations que la Géorgie a toujours maintenues avec le Saint-Siège, je vous remercie vivement, Monsieur le Président, pour votre aimable invitation et pour les paroles cordiales de bienvenue que vous m’avez adressées au nom des Autorités de l’État et de tout le peuple géorgien.

L’histoire pluriséculaire de votre patrie manifeste son enracinement dans les valeurs exprimées par sa culture, par sa langue et par ses traditions, insérant le pays de plein droit et de manière féconde et spéciale dans l’alvéole de la civilisation européenne ; en même temps, comme le met en évidence sa position géographique, ce pays est presqu’un pont naturel entre l’Europe et l’Asie, une charnière qui facilite les communications et les relations entre les peuples, qui a rendu possibles au cours des siècles aussi bien les commerces que le dialogue et la confrontation des idées et des expériences entre des mondes différents. Comme l’exprime avec fierté votre hymne national : « Mon icône est ma patrie, […] de splendides montagnes et vallées sont partagées avec Dieu ». La patrie est comme une icône qui définit l’identité, trace les principaux traits et l’histoire, tandis que les montagnes, s’élançant libres vers le ciel, loin de constituer une muraille insurmontable, donne de la splendeur aux vallées, les distinguent et les mettent en relation, en les rendant différentes, chacune des autres, et toutes solidaires avec le ciel commun qui les surplombe et les protège.

Monsieur le Président, vingt-cinq ans sont passés depuis la proclamation de l’indépendance de la Géorgie, qui durant cette période, en retrouvant sa pleine liberté, a construit et consolidé ses institutions démocratiques et a cherché les voies pour garantir un développement le plus inclusif et authentique possible. Tout cela non sans de grands sacrifices, que le peuple a courageusement affrontés pour s’assurer la liberté tant désirée. Je souhaite que le chemin de la paix et du développement se poursuive avec l’engagement solidaire de toutes les composantes de la société, de façon à créer les conditions de stabilité, d’équité et du respect de la légalité à même de favoriser la croissance et d’accroître les opportunités pour tous.

Ce progrès authentique et durable a pour condition préliminaire indispensable la coexistence pacifique entre tous les peuples et les États de la région. Cela demande que s’accroissent les sentiments d’estime réciproque et de considération qui ne peuvent pas négliger le respect des prérogatives souveraines de chaque pays dans le cadre du droit international. Afin d’ouvrir des voies qui portent à une paix durable et à une vraie collaboration, il faut être conscient que les principes importants pour une relation juste et stable entre les États sont au service de la cohabitation concrète, ordonnée et pacifique entre les nations. En trop d’endroits de la terre, en effet, semble l’emporter une logique qui rend difficile le maintien des différences légitimes et des différends – qui peuvent toujours surgir – dans un environnement de débat et de dialogue civil où prévalent la raison, la modération et la responsabilité. Cela n’en est que plus nécessaire en ce moment historique, où ne manquent pas non plus les extrémismes violents qui manipulent et déforment des principes de nature civile et religieuse pour les asservir à des projets obscurs de domination et de mort.

Il faut que chacun ait à cœur en premier lieu le sort de l’être humain dans sa dimension concrète et accomplisse avec patience tout effort [possible] pour éviter que les divergences débouchent sur des violences visant à provoquer d’énormes dégâts pour l’homme et la société. Toute distinction de caractère ethnique, linguistique, politique ou religieux, loin d’être utilisée comme prétexte pour transformer les divergences en conflits et les conflits en d’interminables tragédies, peut et doit être pour tous une source d’enrichissement réciproque en faveur du bien commun. Cela exige que chacun puisse mettre pleinement à profit ses spécificités propres, en ayant avant tout la possibilité de vivre en paix sur sa terre ou d’y retourner librement si, pour quelque motif, il a été contraint de l’abandonner. Je souhaite que les responsables publics continuent à avoir à cœur la situation de ces personnes, en s’engageant dans la recherche de solutions concrètes y compris en dehors des questions politiques non résolues. Il faut de la clairvoyance et du courage pour reconnaître le bien authentique des peuples et pour le poursuivre avec détermination et prudence, et il est indispensable d’avoir toujours sous les yeux les souffrances des personnes pour poursuivre avec conviction le chemin, patient et dur mais aussi passionnant et libérateur, de la construction de la paix.

L’Église catholique – présente depuis des siècles dans ce pays et qui s’est distinguée en particulier par son engagement dans la promotion humaine et dans les œuvres caritatives – partage les joies et les inquiétudes du peuple géorgien et entend offrir sa contribution au bien-être et à la paix de la nation, en collaborant activement avec les Autorités et la société civile. Je souhaite vivement qu’elle continue à apporter sa contribution authentique à la croissance de la société géorgienne, grâce au témoignage commun de la tradition chrétienne qui nous unit, grâce à son engagement en faveur des plus démunis et à travers un dialogue renouvelé et accru avec l’antique Église Orthodoxe géorgienne et avec les autres communautés religieuses du pays.

Que Dieu bénisse la Géorgie et lui donne paix et prospérité !

[01520-FR.01] [Texte original: Italien]

Rencontre du pape François avec Sa Béatitude Catholicos Patriarche de Georgie

Je remercie Votre Sainteté. Je suis profondément ému d’entendre l’“Ave Maria” que Sa Sainteté a elle-même composé. Seulement d’un cœur qui aime beaucoup la Sainte Mère de Dieu, un cœur de fils et aussi d’enfant, peut sortir une chose aussi belle.

C’est pour moi une grande joie et une grâce particulière de rencontrer Votre Sainteté et Béatitude, ainsi que les vénérables Métropolites, Archevêques et Evêques membres du Saint Synode. Je salue Monsieur le Premier Ministre et vous aussi, illustres représentants du monde académique et de la culture.

Sainteté, vous avez inauguré une nouvelle page dans les relations entre l’Eglise Orthodoxe de Géorgie et l’Eglise Catholique, en accomplissant la première visite historique au Vatican d’un Patriarche géorgien. A cette occasion, vous avez échangé avec l’Evêque de Rome le baiser de la paix ainsi que la promesse de prier l’un pour l’autre. Les liens significatifs qui existent entre nous depuis les premiers siècles du christianisme ont pu ainsi se renforcer. Ils se sont développés, et ils se maintiennent respectueux et cordiaux, comme le manifestent aussi l’accueil chaleureux réservé ici à mes envoyés et représentants, les activités d’étude et de recherche de fidèles orthodoxes géorgiens aux Archives Vaticanes et dans les Universités pontificales, la présence à Rome d’une de vos communautés accueillie dans une église de mon diocèse, et la collaboration, surtout de caractère culturel, avec la communauté catholique locale.

En tant que pèlerin et ami, je suis arrivé sur cette terre bénie, alors que, pour les catholiques, l’Année jubilaire de la Miséricorde atteint son apogée. Le saint Pape Jean-Paul II lui aussi était venu ici – la première fois pour un successeur de Pierre – à un moment très important, au seuil du jubilé de l’an 2000 : il était venu renforcer « les liens profonds et forts » avec le siège de Rome (Discours lors de la cérémonie de bienvenue, Tbilisi, 8 novembre 1999 : Insegnamenti 22,2 [1999], 843), et rappeler combien était nécessaire, au seuil du troisième millénaire, « la contribution de la Géorgie, antique carrefour de cultures et de traditions, pour l’édification […] d’une civilisation de l’amour » (Discours au Palais patriarcal, Tbilisi, 8 novembre 1999 : Insegnamenti 22,2 [1999], 848).

A présent la Providence divine nous fait nous rencontrer de nouveau et, face à un monde assoiffé de miséricorde, d’unité et de paix, elle nous demande que ces liens entre nous reçoivent un nouvel élan, connaissent une ferveur renouvelée, ce dont le baiser de la paix et notre accolade fraternelle sont déjà un signe éloquent. L’Eglise Orthodoxe de Géorgie, enracinée dans la prédication apostolique, en particulier dans la figure de l’Apôtre André, et l’Eglise de Rome, fondée sur le martyre de l’Apôtre Pierre, ont ainsi la grâce de renouveler aujourd’hui, au nom du Christ et à sa gloire, la beauté de la fraternité apostolique. Pierre et André, en effet, étaient frères : Jésus les a appelés à laisser les filets et à devenir, ensemble, pêcheurs d’hommes (cf. Mc 1, 16-17). Cher frère, laissons-nous regarder de nouveau par le Seigneur Jésus, laissons-nous attirer encore par son invitation à laisser ce qui nous empêche d’être ensemble des annonciateurs de sa présence.

Pour cela, l’amour qui a transformé la vie des Apôtres nous soutient. C’est l’amour sans égal que le Seigneur a incarné : « Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis » (Jn 15, 13) et qu’il nous a donné, afin que nous nous aimions les uns les autres comme lui nous a aimés (cf. Jn 15, 12). A ce sujet, le grand poète de cette terre semble aussi nous adresser quelques-unes de ses paroles célèbres : « As-tu lu comment les Apôtres écrivent au sujet de l’amour, comment ils disent, comment ils le louent ? Le connais-tu ? Tourne ton esprit vers ces paroles : « l’amour nous élève » et rien d’autre. » (S. RUSTAVELI, Le Chevalier dans la peau de tigre, Tbilisi 1988, stance 785). Vraiment, l’amour du Seigneur nous élève parce qu’il nous permet de nous élever au-dessus des incompréhensions du passé, des calculs du présent et des craintes de l’avenir.

Le peuple géorgien a témoigné au cours des siècles de la grandeur de cet amour. Il y a trouvé la force de se relever après d’innombrables épreuves ; c’est en lui qu’il s’est élevé jusqu’aux sommets d’une extraordinaire beauté artistique. Sans l’amour, en effet, comme l’a écrit un autre grand poète, « Le soleil ne règne pas dans la coupole du ciel » et pour les hommes « Il n’existe ni beauté, ni immortalité » (G. TABIDZE, « Sans l’amour » in Galaktion Tabidze, Tbilisi 1982, 25). L’immortelle beauté de votre patrimoine culturel trouve sa raison d’être dans l’amour. Beauté qui s’exprime sous de multiples formes parmi lesquelles, par exemple, la musique, la peinture, l’architecture et la danse. Vous en avez donné, cher frère, une digne expression, en composant en particulier de précieux hymnes sacrés, certains également en langue latine, particulièrement chers à la tradition catholique. Ils enrichissent votre trésor de foi et de culture, don unique fait à la chrétienté et à l’humanité, qui mérite d’être connu et apprécié de tous.

On doit surtout l’histoire glorieuse de l’Evangile sur cette terre à Sainte Nino, qui est assimilée aux Apôtres : elle a diffusé la foi avec le signe particulier de la croix faite en bois de vigne. Il ne s’agit pas d’une croix dépouillée, parce que l’image de la vigne, outre le fruit qui excelle sur cette terre, représente le Seigneur Jésus. En effet, il est « la vrai vigne », et il a demandé à ses Apôtres de rester fortement greffé sur lui, comme des sarments, pour porter du fruit (cf. Jn 15, 1-8). Pour que l’Evangile porte du fruit encore aujourd’hui, il nous est demandé, cher Frère, de rester encore plus fermes dans le Seigneur et uni entre nous. Que la multitude des saints que compte ce pays nous encourage à mettre l’Évangile avant toute chose et à évangéliser comme par le passé, plus encore que par le passé, libres des liens des préjugés et ouverts à la nouveauté éternelle de Dieu. Les difficultés ne sont pas des empêchements mais des stimulants à mieux nous connaître, à partager la sève vitale de la foi, à intensifier la prière les uns pour les autres et à collaborer avec charité apostolique dans le témoignage commun, à la gloire de Dieu dans les cieux et au service de la paix sur la terre.

Le peuple géorgien aime célébrer, en trinquant avec le fruit de la vigne, les valeurs les plus chères. Avec l’amour qui élève, un rôle particulier est réservé à l’amitié. Le poète rappelle encore : « Celui qui ne cherche pas un ami est ennemi de lui-même » (S. RUSTAVELI, Le Chevalier dans la peau de tigre, stance 847). Je désire être un ami sincère de cette terre et de cette chère population, qui n’oublie pas le bien reçu et dont le trait hospitalier s’accorde avec un style de vie naturellement plein d’espérance, même dans les difficultés qui ne manquent jamais. Cet aspect positif trouve aussi ses racines dans la foi qui porte les Géorgiens à invoquer, autour de sa table, la paix pour tous et à se souvenir même des ennemis.

Avec la paix et le pardon nous sommes appelés à vaincre nos vrais ennemis, qui ne sont pas de chair ni de sang, mais qui sont les esprits du mal, en nous et en dehors de nous (cf. Ep 6, 12). Cette terre bénie est riche des valeureux héros selon l’Evangile qui, comme saint Georges ont su terrasser le mal. Je pense à tant de moines et en particulier aux nombreux martyrs dont la vie a triomphé « par la foi et la patience » (IOANE SABANISZE, Martyre d’Abel, III) : elle est passée par le pressoir de la souffrance en restant unie au Seigneur, et elle a, de cette manière, porté un fruit pascal, en irriguant le sol géorgien du sang versé par amour. Que leur intercession procure un soulagement à tant de chrétiens qui, encore aujourd’hui dans le monde, souffrent persécutions et outrages, et qu’elle renforce en nous le bon désir d’être fraternellement unis pour annoncer l’Evangile de la paix.

[Après l’échange des dons]

Merci, Sainteté. Que Dieu bénisse Sa Sainteté et l’Eglise Orthodoxe de la Géorgie. Merci, Sainteté. Et qu’elle puisse avancer sur le chemin de la liberté.

Merci, Sainteté, de l’accueil et de vos paroles. Merci de votre bienveillance et aussi de cet engagement fraternel de prier l’un pour l’autre après nous être donnés le baiser de la paix. Merci.

[01521-FR.02] [Texte original: Italien]

Échos du Vatican

Au sommaire de cette émission: rencontre entre le pape François et les proches des victimes de l’attentat de Nice. Retour sur le discours du cardinal Parolin à l’ONU. Éclairage sur le prochain voyage du Pape dans le Caucase.