Par le père Thomas Rosica, c.s.b.

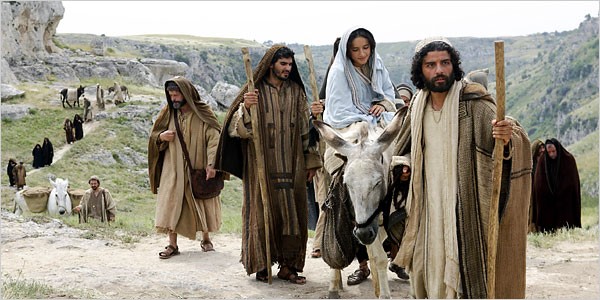

J’ai toujours aimé le récit biblique des Rois mages cherchant le Christ dans l’Évangile de Matthieu [2, 1-12]. À la maison, dans leur pays éloigné, les trois étrangers, probablement des astrologues, avaient tout le confort d’une vie princière, mais quelque chose manquait, ils étaient agités et insatisfaits. Ils étaient des chercheurs, non satisfaits du monde tel qu’ils le connaissaient; ils ont espéré qu’un nouveau leader soit quelqu’un qui puisse faire du monde une meilleure place pour vivre. Ils avaient le courage de parier leur vie, leur confort et leur réputation en partant sous les cieux gris d’hiver, suivant la lumière d’une nouvelle étoile dans le ciel qui les mènerait à la Vérité et la Vie.

Comme vous pouvez voir, l’histoire de l’Évangile de Matthieu est remplie de contrastes extraordinaires des gens, des lieux et des situations : des gens – Hérode souverain tyrannique, des Rois mages simples qui cherchent la vérité, des gens qui semble s’élever avec l’appui de leur dirigeant despotique; des lieux – la petitesse de Bethléem et la splendeur de Jérusalem; des attitudes – simplicité et joie, inquiétude, jalousie et menace.

Au centre de l’histoire entière, frappée de contrastes, se trouve un bébé qui est la joie. Hérode a peur de cette “grande joie pour tout le peuple.” À ceux qui sont sensibles aux signes des temps et des lieux, l’arrivée de Jésus est une invitation à se risquer et à s’engager dans un voyage de foi. À la fin, les Rois mages ont suivi leur propre voie, et parce qu’ils ont refusé d’être séduits par le cynisme, parce qu’ils se sont permis d’être étonnés par cette grande joie, l’étoile, à la suite de laquelle ils s’étaient engagés, est apparue de nouveau.

Cette histoire du voyage des Rois mages, est non seulement la description des conditions dans lesquelles Jésus est né, mais aussi la description de tant de gens dans notre monde contemporain.

La vraie joie nous vient du Christ. C’est lui notre espoir. Celui-là même pour qui les prophètes n’ont cessé de marcher. Celui-là même que les Rois mages ont adoré, Celui pour qui les martyrs ont témoigné en donnant leurs vies. Adorons-le cette année avec des coeurs simples et ouverts.

De la part de nous tous à Sel et Lumière, je vous souhaite une nouvelle année comblée de joie, de paix et l’espoir que Dieu seul nous donne.

Le temps de l’Avent c’est la saison des prophètes de l’Ancien Testament… leurs paroles sont l’épanouissement d’une longue tradition israélite d’espérance pour la justice, paix et communion avec Dieu qui est le Père et Créateur de l’humanité. Après la mort des prophètes, même si leurs paroles semblaient déjà avoir été accomplies, elles ont été transmises et sont devenues le véhicule à travers lequel la communauté exprimait ses espoirs, ses rêves et ses aspirations.

Le temps de l’Avent c’est la saison des prophètes de l’Ancien Testament… leurs paroles sont l’épanouissement d’une longue tradition israélite d’espérance pour la justice, paix et communion avec Dieu qui est le Père et Créateur de l’humanité. Après la mort des prophètes, même si leurs paroles semblaient déjà avoir été accomplies, elles ont été transmises et sont devenues le véhicule à travers lequel la communauté exprimait ses espoirs, ses rêves et ses aspirations. Lourdes continue à être pour moi et pour beaucoup une icône prépondérante de l’évangélisation et un témoignage vivant pour l’Évangile de la Vie. Il existe très peu de lieux de pèlerinages dans le monde où il est possible de faire l’expérience du mystère de la Croix et de la signification de la souffrance rédemptrice qui sont au coeur de la vie chrétienne. Lourdes en fait partie.

Lourdes continue à être pour moi et pour beaucoup une icône prépondérante de l’évangélisation et un témoignage vivant pour l’Évangile de la Vie. Il existe très peu de lieux de pèlerinages dans le monde où il est possible de faire l’expérience du mystère de la Croix et de la signification de la souffrance rédemptrice qui sont au coeur de la vie chrétienne. Lourdes en fait partie.

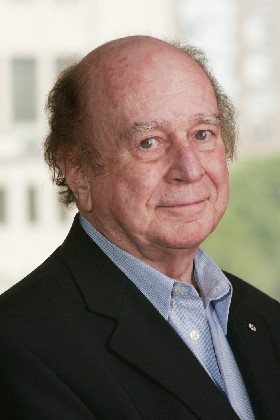

Le Canada est en deuil ce matin suite au décès d’un de ses grands citoyens. Peut-être sursauterez-vous chers amis lecteurs de ce blogue en lisant ces lignes, mais je suis un grand admirateur de Jacques Hébert. Je ne veux pas ici faire l’éloge du laïciste, certain diront anticlérical, qu’il était. Non. Monsieur Hébert était un humaniste, un assoiffé de justice et un homme de grands principes. Mais pour des milliers de jeunes Canadiens dont je suis, Jacques Hébert fut avant tout un père. Je ne parle pas ici d’un préfet de discipline, bien qu’il fut le whip de notre Chambre Haute, mais plutôt de quelqu’un qui donne tout ce qu’il peut à sa progéniture afin qu’elle vole de ses propres ailes.

Le Canada est en deuil ce matin suite au décès d’un de ses grands citoyens. Peut-être sursauterez-vous chers amis lecteurs de ce blogue en lisant ces lignes, mais je suis un grand admirateur de Jacques Hébert. Je ne veux pas ici faire l’éloge du laïciste, certain diront anticlérical, qu’il était. Non. Monsieur Hébert était un humaniste, un assoiffé de justice et un homme de grands principes. Mais pour des milliers de jeunes Canadiens dont je suis, Jacques Hébert fut avant tout un père. Je ne parle pas ici d’un préfet de discipline, bien qu’il fut le whip de notre Chambre Haute, mais plutôt de quelqu’un qui donne tout ce qu’il peut à sa progéniture afin qu’elle vole de ses propres ailes.