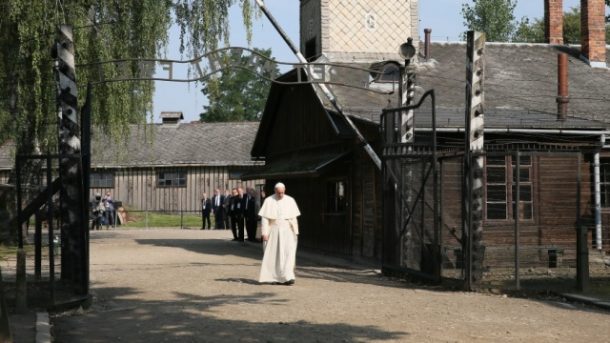

(CNS photo/Grzegorz Galazka)

Vous trouverez ci-dessous le texte complet de la Déclaration commune de la Conférence des évêques catholiques du Canada et du Centre consultatif des relations juives et israéliennes suite à la visite du pape François au camp de concentration d’Auschwitz-Birkenau:

Le 29 juillet 2016

Ottawa, ON – Aujourd’hui, Sa Sainteté le pape François visite le camp de concentration d’Auschwitz-Birkenau en Pologne. Cette visite du pape est importante, car elle est l’occasion de rappeler les horribles conséquences de la haine et de l’indifférence dans le monde. Le passage du pape François marquera la troisième visite d’un pape en ces lieux tristement célèbres, faisant suite à celles de saint Jean-Paul II et du pape émérite Benoît XVI. Cette visite traduit d’ailleurs l’attitude des papes des cinquante dernières années, qui ont cherché à cultiver les liens entre les catholiques et les juifs et qui ont dénoncé l’antisémitisme ainsi que d’autres manifestations de la haine, de l’intolérance ou du terrorisme et les formes modernes de génocide.

Comme le souligne Shimon Koffler Fogel, président-directeur général du Centre consultatif des relations juives et israéliennes (CIJA), « la visite papale d’aujourd’hui est une prise de position essentielle sur les dangers de l’antisémitisme, le devoir de se rappeler et l’importance de dénoncer le génocide à notre époque. Nous félicitons le pape François et nos amis de la communauté catholique de s’opposer fermement contre l’antisémitisme qui pose de nouveau des problèmes en Europe et ailleurs. Sur cette question comme sur beaucoup d’autres, Sa Sainteté s’impose comme un dirigeant de principes dont le rayonnement dépasse les frontières de l’Église catholique. La communauté juive est heureuse qu’aujourd’hui le pape souligne un autre moment historique dans les relations entre juifs et catholiques. »

Pour sa part, Mgr Douglas Crosby, O.M.I., évêque de Hamilton et président de la Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC), déclare : « Les mots sauraient-ils exprimer les horreurs que l’humanité et le peuple juif en particulier ont subies à Auschwitz? Comment décrire cette éruption féroce, impitoyable, du mal et des ténèbres? Face à Auschwitz, tout être humain sensible à l’amour, à la compassion et à la vérité est tenu de s’interroger, de sonder dans son propre cœur les germes du mal et de l’intolérance, et de condamner le sol contaminé de l’hostilité qui continue d’affliger l’humanité. Quand l’âme et le cœur sont corrompus par la haine et l’indifférence, ils provoquent dans notre monde un déferlement de souffrance et de désespoir. Mais transformés par la foi et la tendresse de l’amour, l’âme et le cœur engendrent une récolte d’espérance, de réconciliation et de solidarité. »

Le président de la Conférence des évêques catholiques du Canada et le président-directeur général du Centre consultatif des relations juives et israéliennes exhortent toutes les personnes de bonne volonté de se rappeler du passé, non seulement pour en revivre la tristesse et le deuil, mais pour en tirer les leçons et passer à l’action. Ainsi, notre génération apprendra l’importance de la vigilance face à la haine et la nécessité de travailler ensemble pour faire grandir une société plus juste et plus aimante.