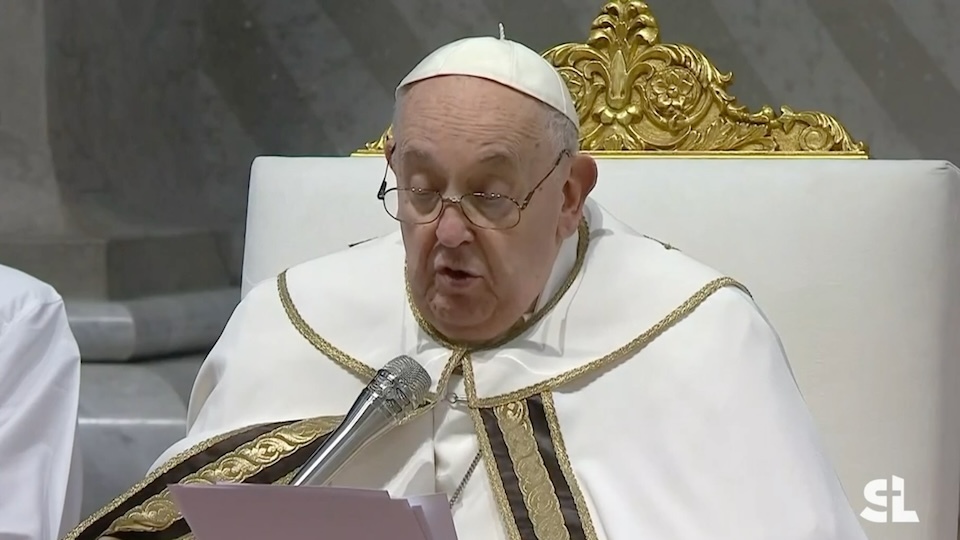

Le jeudi saint 28 mars 2024, le pape François a prononcé l’homélie de la messe chrismale annuelle à la basilique Saint-Pierre. Cette messe spéciale, célébrée dans les cathédrales du monde entier, est l’occasion pour chaque évêque de consacrer les huiles saintes qui seront utilisées tout au long de l’année dans son diocèse et pour les prêtres de renouveler leurs vœux. P

Lisez le texte intégral ci-dessous.

Homélie de Sa Sainteté le Pape François

Messe chrismale

Jeudi Saint

28 mars 2024

« Tous, dans la synagogue, avaient les yeux fixés sur lui » (Lc 4, 20). Ce passage de l’Évangile est toujours frappant, il nous permet de visualiser la scène d’imaginer ce moment de silence où tous les regards étaient fixés sur Jésus, dans un mélange d’étonnement et de méfiance. Nous savons cependant comment cela s’est terminé : après que Jésus eut démasqué les fausses attentes de ses compatriotes, ceux-ci « devinrent furieux » (Lc 4, 28), sortirent et le chassèrent hors de la ville. Leurs yeux s’étaient fixés sur Jésus, mais leurs cœurs n’étaient pas disposés à changer sur sa parole. Ils ont ainsi perdu la chance de leur vie.

Mais ce soir, Jeudi saint, un autre croisement de regards a lieu. Le protagoniste est le premier pasteur de notre Église, Pierre. Au début, lui non plus ne s’est pas fié à la parole “démasquante” que le Seigneur lui a adressée : « Tu m’auras renié trois fois » (Mc 14, 30). Il a ainsi “perdu de vue” Jésus et l’a renié au chant du coq. Mais ensuite, quand « le Seigneur, se retournant, posa son regard sur » lui, celui-ci « se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite […] Il sortit et, dehors, pleura amèrement » (Lc 22, 61-62). Ses yeux furent inondés de larmes qui jaillirent d’un cœur blessé, le libérant des fausses convictions et justifications. Ses larmes amères ont changé sa vie.

Les paroles et les gestes de Jésus, pendant des années, n’avaient pas fait dévier Pierre de ses attentes qui étaient semblables à celles des habitants de Nazareth. Lui aussi attendait un Messie politique et puissant, fort et décidé, et face au scandale d’un Jésus faible, arrêté sans opposer de résistance, il déclara : « Non, je ne le connais pas ! » (Lc 22, 57). Et c’est vrai, il ne le connaissait pas. Il a commencé à le connaître quand, dans l’obscurité du reniement, il a fait place aux larmes de la honte, aux larmes du repentir. Et il le connaîtra vraiment quand, « peiné parce que, pour la troisième fois, Jésus lui demandait : “M’aimes-tu ?” », il se laissera pleinement traverser par le regard de Jésus. Alors du « non, je ne le connais pas ! », il passera au : « Seigneur, toi, tu sais tout » (Jn 21, 17).

Chers frères prêtres, la guérison du cœur de Pierre, la guérison de l’Apôtre, la guérison du pasteur a lieu lorsque, blessé et repentant, on se laisse pardonner par Jésus : elle passe par les larmes, les pleurs amers, la douleur qui nous permet de redécouvrir l’amour. C’est pourquoi je souhaite partager avec vous quelques réflexions sur un aspect plutôt négligé – mais essentiel – de la vie spirituelle. Je vous le propose aujourd’hui avec un mot peut-être désuet, mais qu’il est bon je crois de redécouvrir : la componction.

Le mot évoque la piqûre : la componction est une “piqûre au cœur”, une perforation qui le blesse, faisant couler les larmes du repentir. Un épisode concernant encore saint Pierre nous aide. Transpercé par le regard et par les paroles de Jésus ressuscité, le jour de la Pentecôte, purifié et embrasé par l’Esprit, il proclame aux habitants de Jérusalem : « Dieu l’a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. » (cf. Ac 2, 36). Les auditeurs ressentent à la fois le mal qu’ils ont fait et le salut que le Seigneur leur accorde, et « en entendant ces choses – dit le texte – ils furent touchés au cœur » (Ac 2, 37).

Voici la componction : elle n’est pas un sentiment de culpabilité qui abat, ni un scrupule qui paralyse, mais elle est une piqûre salutaire qui brûle à l’intérieur et guérit, parce que le cœur, lorsqu’il voit son mal et se reconnaît pécheur, s’ouvre, accueille l’action de l’Esprit Saint, eau vive qui l’émeut et fait couler des larmes sur son visage. Celui qui jette le masque et laisse Dieu regarder dans son cœur reçoit le don de ces larmes, les eaux les plus saintes après celles du baptême. [1] Chers frères prêtres, je vous souhaite cela aujourd’hui.

Il faut cependant bien comprendre ce que signifie pleurer sur nous-mêmes. Il ne s’agit pas de nous pleurer dessus, comme nous sommes souvent tentés de le faire. C’est le cas, par exemple, lorsque nous sommes déçus ou inquiets à cause de nos attentes qui ont échoué, du manque de compréhension des autres, peut-être des confrères et des supérieurs. Ou bien lorsque, par un étrange et malsain plaisir de l’âme, nous aimons ressasser les torts que nous avons reçus pour nous apitoyer sur notre sort, en pensant n’avoir pas reçu ce que nous méritions et en imaginant que l’avenir ne peut que nous réserver de continuelles surprises négatives. Cela – enseigne saint Paul – c’est la tristesse selon le monde, opposée à la tristesse selon Dieu. [2]

Pleurer sur nous-mêmes, au contraire, c’est nous repentir sérieusement d’avoir attristé Dieu avec le péché ; c’est reconnaître que nous sommes toujours en dette et jamais en crédit ; c’est admettre que nous avons perdu le chemin de la sainteté, n’ayant pas su garder la foi en l’amour de Celui qui a donné sa vie pour nous. [3] C’est regarder en moi-même et regretter mon ingratitude et mon inconstance ; c’est réfléchir avec tristesse sur ma duplicité et mes mensonges ; c’est descendre dans les méandres de mon hypocrisie, l’hypocrisie cléricale, chers frères, cette hypocrisie dans laquelle beaucoup, beaucoup tombent… Faites attention à l’hypocrisie cléricale. Pour ensuite, à partir de là, lever le regard vers le Crucifié et me laisser émouvoir par son amour qui pardonne toujours et relève, qui ne déçoit jamais les attentes de ceux qui se confient en Lui. Ainsi les larmes continuent à couler et purifient le cœur.

La componction, en effet, demande un effort mais redonne la paix ; elle ne provoque pas d’angoisse mais soulage l’âme de ses fardeaux parce qu’elle agit dans la blessure du péché, en nous disposant à y recevoir la caresse du Seigneur qui transforme le cœur quand il est « brisé et broyé » (Ps 51, 19), adouci par les larmes. La componction est donc l’antidote à la sclérocardie, cette dureté du cœur tant dénoncée par Jésus (cf. Mc 3, 5 ; 10, 5). Le cœur, en effet, sans repentir et sans pleurs, se raidit : il devient d’abord routinier, puis insouciant aux problèmes et indifférent aux personnes, puis froid et presque impassible, comme enveloppé d’une coque incassable, et finalement un cœur de pierre. Mais, comme la goutte creuse la pierre, les larmes creusent lentement les cœurs endurcis. On assiste ainsi au miracle de la tristesse, de la bonne tristesse qui conduit à la douceur.

Nous comprenons alors pourquoi les maîtres spirituels insistent sur la componction. Saint Benoît invite à « confesser chaque jour à Dieu dans la prière ses fautes passées avec larmes et gémissements » [4], et il affirme qu’en priant, « ce n’est pas dans un flot de paroles mais dans la pureté du cœur et les larmes de la componction que nous serons exaucés ». [5] Et si, pour saint Jean Chrysostome, une seule larme éteint un brasier de fautes, [6] l’ Imitation du Christ recommande : « Disposez votre coeur à la componction », car « à cause de la légèreté de notre coeur et de l’insouciance de nos défauts, souvent nous ne sentons pas les maux de notre âme ». [7] La componction est le remède parce qu’elle nous ramène à la vérité sur nous-mêmes, de sorte que la profondeur de notre être de pécheurs révèle la réalité infiniment plus grande de notre être de pardonnés, la joie d’être pardonné. L’affirmation d’Isaac de Ninive n’est donc pas surprenante : « Celui qui oublie la mesure de ses propres péchés, oublie la mesure de la grâce de Dieu à son égard ». [8]

Certes, chers frères et sœurs, toute renaissance intérieure naît toujours de la rencontre entre notre misère et sa miséricorde – notre misère et sa miséricorde se rencontrent -, toute renaissance intérieure passe par notre pauvreté d’esprit qui permet à l’Esprit Saint de nous enrichir. On comprend dans cette lumière les affirmations fortes de nombre de maîtres spirituels. Pensons à celles, paradoxales, de saint Isaac : « Celui qui connaît ses propres péchés […] est plus grand que celui qui, par la prière, ressuscite les morts. Celui qui pleure une heure sur lui-même est plus grand que celui qui sert le monde entier par la contemplation […]. Celui à qui il est donné de se connaître lui-même est plus grand que celui à qui il est donné de voir les anges ». [9]

Frères, venons-en à nous, prêtres, et demandons-nous combien la componction et les larmes sont présentes dans notre examen de conscience et dans notre prière. Demandons-nous si, avec les années, les larmes augmentent. À cet égard, il est bon que le contraire se produise par rapport à la vie biologique, où, quand on grandit, on pleure moins que lorsqu’on est enfant. Dans la vie spirituelle, en revanche, où il est important de devenir un enfant (cf. Mt 18, 3), celui qui ne pleure pas régresse, il vieillit intérieurement tandis que celui qui parvient à une prière plus simple et plus intime, faite d’adoration et d’émotion devant Dieu ; celui-là mûrit. Il s’attache de moins en moins à lui-même et de plus en plus au Christ, et devient pauvre en esprit. Il se sent ainsi plus proche des pauvres, les bien-aimés de Dieu, qu’auparavant – comme l’écrit saint François dans son testament – il tenait à l’écart parce qu’il était dans le péché, mais dont la compagnie d’amère qu’elle était devient douce. [10] Ainsi, celui qui a de la componction dans le cœur se sent de plus en plus frère de tous les pécheurs du monde, il se sent davantage frère, sans aucun sentiment de supériorité ou de dureté de jugement, mais toujours avec le désir d’aimer et de réparer.

Et cela, chers frères est une autre caractéristique de la componction : la solidarité. Un cœur docile, animé de l’esprit des Béatitudes, devient naturellement enclin à la componction pour les autres : au lieu de se mettre en colère et de se scandaliser du mal fait par ses frères, il pleure leurs péchés. Il ne se scandalise pas. Il se produit une sorte de renversement. La tendance naturelle à être indulgent avec soi-même et inflexible avec les autres s’inverse et, par la grâce de Dieu, on devient ferme avec soi-même et miséricordieux avec les autres. Et le Seigneur recherche, surtout parmi ceux qui Lui sont consacrés, ceux qui pleurent les péchés de l’Église et du monde, en se faisant instrument d’intercession pour tous. Combien de témoins héroïques dans l’Église nous montrent cette voie ! Pensons aux moines du désert, en Orient et en Occident ; à l’intercession continue, faite de gémissements et de larmes, de saint Grégoire de Narek ; à l’offrande franciscaine pour l’Amour non aimé ; aux prêtres, comme le Curé d’Ars, qui ont vécu de pénitence pour le salut des autres. Chers frères, ce n’est pas de la poésie, c’est le sacerdoce !

Chers frères, à nous, ses pasteurs, le Seigneur ne demande pas de jugements méprisants à l’endroit de ceux qui ne croient pas, mais de l’amour et des larmes pour ceux qui sont loin. Les situations difficiles que nous voyons et que nous vivons, le manque de foi, les souffrances que nous touchons qui, au contact d’un cœur en componction, ne suscitent pas la fermeté dans la polémique, mais la persévérance dans la miséricorde. Combien nous avons besoin d’être libérés de la dureté et des récriminations, des égoïsmes et des ambitions, des rigidités et des insatisfactions, pour nous abandonner à Dieu, se confier et trouver en Lui une paix qui sauve de toute tempête! Adorons, intercédons et pleurons pour les autres : nous permettrons au Seigneur de faire des merveilles. Et n’ayons pas peur : Il nous surprendra !

Notre ministère en bénéficiera. Aujourd’hui, dans une société sécularisée, nous courons le risque d’être très actifs et en même temps de nous sentir impuissants, avec le résultat de perdre l’enthousiasme avec la tentation de “baisser les bras”, de nous enfermer dans la plainte et de laisser la grandeur des problèmes l’emporter sur la grandeur de Dieu. Nous devenons alors amers et irritables, toujours à dire du mal, toujours à trouver une occasion pour nous plaindre. Mais si, au contraire, l’amertume et la componction portent sur notre propre cœur et non pas sur le monde, le Seigneur ne manquera pas de nous visiter et de nous relever. Comme nous y exhorte l’Imitation du Christ : « N’attire pas à toi les affaires des autres, et ne t’embarrasse pas dans celles des grands. Aie toujours l’œil sur toi d’abord, et reprends-toi particulièrement toi-même, de préférence à tes meilleurs amis. Si tu n’as pas la faveur des hommes, garde-toi de t’en attrister ; mais que ta peine soit de ne pas avoir dans ta vie cette sagesse, cette circonspection qui conviendrait à un serviteur de Dieu ». [11]

Enfin, je voudrais souligner un aspect essentiel : la componction n’est pas tant le fruit de notre exercice, mais elle est une grâce et, comme telle, elle doit être demandée dans la prière. La repentance est un don de Dieu, elle est le fruit de l’action de l’Esprit Saint. Pour faciliter sa croissance, je partage deux petits conseils. Le premier est de ne pas regarder la vie et l’appel dans une perspective d’efficacité et d’immédiateté, liée seulement à aujourd’hui et à ses urgences et attentes, mais dans l’ensemble du passé et de l’avenir. Du passé, en rappelant la fidélité de Dieu – Dieu est fidèle –, en se souvenant de son pardon, en s’ancrant dans son amour ; et de l’avenir, en pensant au but éternel auquel nous sommes appelés, à la fin dernière de notre existence. Élargir les horizons, chers frères, élargir les horizons aide à dilater le cœur, stimule à rentrer en soi avec le Seigneur et à vivre la componction. Un deuxième conseil qui en découle : redécouvrir la nécessité de nous consacrer à une prière qui ne soit pas due et fonctionnelle, mais gratuite, calme et prolongée. Frère comment est ta prière ? Revenir à l’adoration – as-tu oublié d’adorer ?-, revenir à la prière du cœur. Répétons : Jésus, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur. Ressentons la grandeur de Dieu dans notre petitesse de pécheurs, afin de regarder en nous-mêmes et de nous laisser traverser par son regard. Redécouvrons la sagesse de notre Sainte Mère l’Église qui nous introduit dans la prière avec toujours l’invocation du pauvre qui crie : Dieu viens à mon aide.

Bien aimés, revenons enfin à saint Pierre et à ses larmes. L’autel placé sur son tombeau ne peut que nous faire penser à combien de fois, nous qui disons chaque jour « Prenez et mangez-en tous : ceci est mon Corps livré pour vous », nous décevons et attristons Celui qui nous aime au point de faire de nos mains les instruments de sa présence. Il est donc bon de faire nôtres les paroles avec lesquelles nous nous préparons à voix basse : « Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous », et encore : « Lave-moi de mes fautes, Seigneur, et purifie-moi de mon péché ». Frères, la certitude que nous a donnée aujourd’hui la Parole nous console en toutes choses: le Seigneur, consacré par l’onction (cf. Lc 4, 18), est venu « guérir ceux qui ont le cœur brisé » (Is 61, 1). Alors, si le cœur est brisé, il peut être pansé et guéri par Jésus. Merci, chers prêtres, merci pour vos cœurs ouverts et dociles ; merci pour vos peines et merci pour vos larmes ; merci parce que vous apportez la merveille de la miséricorde – pardonnez toujours, soyez miséricordieux – ; et apportez cette miséricorde, apportez Dieu aux frères et aux sœurs de notre temps. Chers prêtres, que le Seigneur vous réconforte, vous confirme et vous récompense. Merci.

_________________________________________

[1] « L’Église a de l’eau et des larmes : l’eau du baptême, les larmes de la pénitence ». (S. Ambroise, Epistula extra collectionem, I, 12).

[2] « Une tristesse vécue selon Dieu produit un repentir qui mène au salut, sans causer de regrets, tandis que la tristesse selon le monde produit la mort » ( 2 Cor 7, 10).

[3] Cf. S. Jean Chrisostome, De compunctione, I, 10.

[4] Règle, IV, 57.

[5] Ivi, XX, 3.

[6] Cf. De paenitentia. VII, 5.

[7] Chap. XXI

[8] Discours acétiques (III Coll.), XII.

[9] Discours acétiques (I Coll.), XXXV (vers. grecque).

[10] Cf. FF 110.

[11] Chap XXI.

Texte reproduit avec l’aimable autorisation de la Libreria Editrice Vaticana