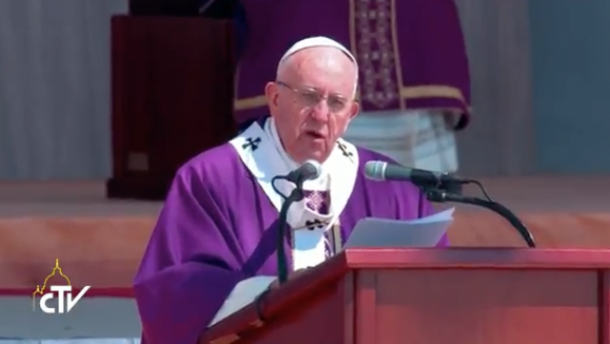

Ci-dessous l’homélie du pape François, prononcée lors de la messe avec les prêtres, consacrés, et séminarites, au stade de Morelia, ce mardi 16 février 2016.

Un proverbe affirme : ‘‘dis-moi comment tu pries et je te dirai comment tu vis, dis-moi comment tu vis et je te dirai comment tu pries ; car en me montrant comment tu pries, je pourrai découvrir le Dieu que tu vis et en me montrant comment tu vis, je pourrai croire au Dieu que tu pries’’. En effet, notre vie parle de la prière et la prière parle de notre vie ; car notre vie parle dans la prière et la prière parle dans notre vie. En priant, on apprend à prier, comme nous apprenons à marcher, à parler, à écouter. L’école de la prière est l’école de la vie et c’est à l’école de la vie que nous fréquentons l’école de la prière.

Jésus a voulu introduire les siens dans le mystère de la Vie, dans le mystère de sa vie. Il leur a montré ce que signifie être Fils de Dieu, en mangeant, en dormant, en soignant, en prêchant, en priant. Il les a invités à partager sa vie, son intimité et en étant avec lui ; il leur a fait toucher dans sa chair la vie du Père. Il leur a fait expérimenter dans son regard, dans sa démarche, la force, la nouveauté de dire : ‘‘Notre Père’’. En Jésus, cette expression n’a pas ‘‘l’arrière-goût’’ de la routine ou de la répétition ; au contraire, elle a le goût de la vie, de l’expérience, de l’authenticité. Il a su vivre en priant et prier en vivant, disant : Notre Père.

Et il nous a invités à faire de même. Nous sommes d’abord appelés à faire l’expérience de cet amour miséricordieux du Père dans notre vie, dans notre histoire. Il nous appelle d’abord pour nous introduire dans cette nouvelle dynamique d’amour, de filiation. Nous sommes d’abord appelés à apprendre à dire : ‘‘Notre Père’’, à dire Abba. Malheur à moi, si je n’évangélise pas, dit Paul, malheur à moi ! Car, évangéliser – poursuit- il – n’est pas un motif de gloire mais une nécessité (1 Cor 9, 16).

Il nous a invités à participer à sa vie, à sa vie divine, malheur à nous si nous ne la partageons pas, malheur à nous si nous ne sommes pas des témoins de ce que nous avons vu et entendu, malheur à nous ! Nous ne sommes pas, ni ne voulons être des fonctionnaires du divin, nous ne sommes pas, ni ne voulons jamais être des employés de Dieu, car nous sommes invités à participer à sa vie, nous sommes invités à nous introduire dans son cœur, un cœur qui prie et qui vit en disant : Notre Père. Quelle est la mission, sinon celle de dire avec notre vie : Notre Père ?

C’est ce Père que nous prions avec insistance tous les jours : ne nous laisse pas tomber en tentation. Jésus lui-même l’a fait. Il a prié pour que ses disciples – d’hier et d’aujourd’hui – nous ne tombions pas en tentation. Quelle peut être l’une des tentations qui pourrait nous assiéger ? Quelle peut être l’une des tentations qui provient non seulement de la contemplation de la réalité mais aussi du fait de la vivre ? Quelle tentation peut venir de milieux souvent dominés par la violence, la corruption, le trafic de drogue, le mépris de la dignité de la personne, l’indifférence face à la souffrance et à la précarité ? Quelle tentation pouvons-nous avoir sans cesse face à cette réalité qui semble devenir un système inamovible ?

Je crois que nous pourrions la résumer par le mot résignation. Face à cette réalité, l’une des armes préférées du démon, la résignation, peut nous tenter. Une résignation qui nous paralyse et nous empêche non seulement de marcher, mais aussi de faire du chemin ; une résignation qui non seulement nous effraie, mais qui nous fait aussi nous retrancher dans nos ‘‘sacristies’’ et dans nos sécurités apparentes ; une résignation qui non seulement nous empêche d’annoncer, mais qui nous empêche aussi de louer. Une résignation qui non seulement nous empêche de prévoir, mais qui nous empêche aussi de prendre des risques et de transformer. Par conséquent, Notre Père, ne nous laisse succomber à la tentation.

Qu’il nous fait du bien de recourir, dans les moments de tentation, à notre mémoire ! Comme cela nous aide de regarder ‘‘l’étoffe’’ dont nous sommes faits. Tout n’a pas commencé avec nous, tout ne finira pas avec nous, par conséquent, cela nous fait du bien de récupérer l’histoire qui nous a conduits jusqu’ici !

Et dans ce souvenir, nous ne pouvons pas passer sous silence une personne qui tant aimé cet endroit, qui s’est fait fils de cette terre. Une personne qui a su dire d’elle-même : ‘‘Ils m’ont arraché à la magistrature et ils m’ont placé au timon du sacerdoce à cause de mes péchés. Moi, inutile et entièrement inapte pour l’exécution d’une si grande entreprise ; moi, qui ne savais pas manier la pagaie, ils m’ont fait premier Evêque de Michoacán’’ (Vasco Vásquez de Quirogq, Lettre pastorale,

Avec vous, je voudrais faire mémoire de cet évangélisateur, connu également comme Tata Vasco, comme ‘‘l’espagnol qui s’est fait indien’’. La réalité que vivaient les indiens Purhépecha décrits par lui comme ‘‘vendus, harcelés et errants dans les marchés, recueillant les miettes jetées au sol’’, loin de le conduire à la tentation et à la paresse de la résignation, a stimulé sa foi, a stimulé sa vie, a stimulé sa compassion et l’a incité à réaliser divers projets qui ont donné du ‘‘souffle’’ face à cette réalité si paralysante et injuste. La douleur de la souffrance de ses frères s’est faite prière et la prière s’est faite réponse. Cela lui a fait donner le nom parmi tous les indiens de ‘‘Tata Vasco’’ qui en langue purhépecha signifie : papa.

Voilà la prière, voilà l’expression à laquelle Jésus nous a invités. Père, papa, abba, ne nous laisse pas sucomber à la tentation de la résignation, ne nous laisse pas tomber dans la tentation de la perte de la mémoire, ne nous laisse pas tomber dans la tentation d’oublier nos anciens qui nous ont appris par leur vie à dire: Notre Père.